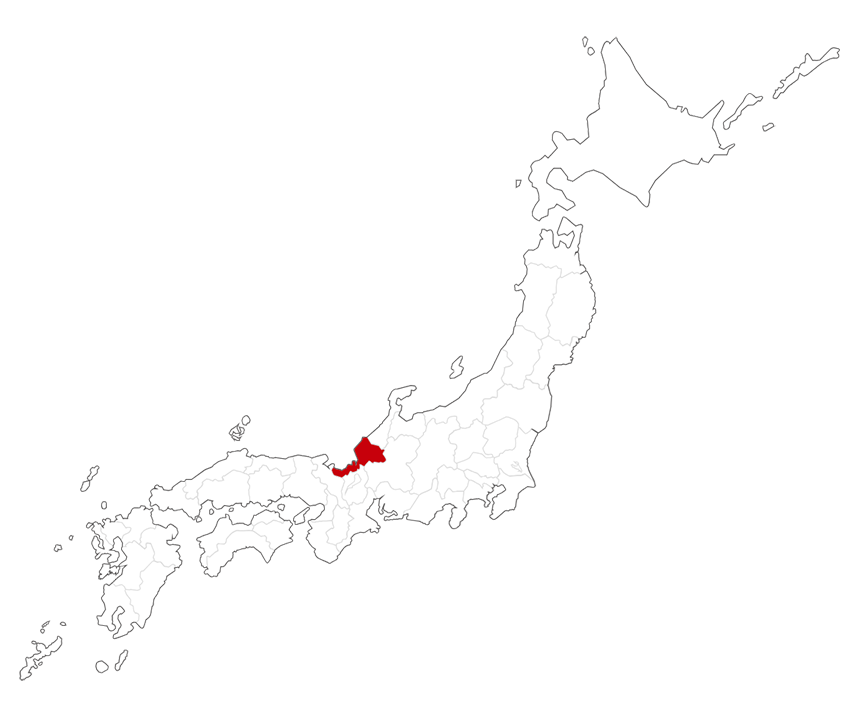

福井県

北陸新幹線は、東京から上信越・北陸地方を経由して大阪までを結ぶ計画の新幹線です。 2024年3月16日に石川県の金沢駅から福井県の敦賀駅までの間が開業したことにより、関東地方から富山県、福井県への便が一気に向上しました。そんな福井県の文化芸術をマンガデザインしました。(吉良俊彦)

- デザイン学科

- Y.K.

福井県の伝統工芸品、食べ物、伝統行事

福井県の伝統工芸品、食べ物、伝統行事の様子を描きました。工芸品の越前漆器や若狭めのう細工は写真のように美しく見えるように丁寧に色を塗りました。伝統行事の睦月神事の様子はリアルな感じではなくマンガ風に描きました。

- 舞台芸術学科

- A.N.

カニと紫式部

福井県の名物であるカニと、福井県にゆかりのある紫式部を描きたいなと思いました。カニが百人一首かるたに興じている様子をシュールでありながらもポップに描きました。また福井県は越前和紙や越前漆器など、日本の文化や工芸品が沢山あるため、錦絵のようなテイストにしました。

吉良先生コメント

タイトルが抜群です。この『カニと紫式部』と聞いて皆様は何を想像しましたか?百人一首に興じる越前ガニを想起する人は世界中に一人もいないのではないでしょうか?その唯一の人がこの作者ですね。そのイメージを表現できるマンガデザインの汎用性の広さも活かされた秀作ですね。紫式部も越前ガニを食べたのでしょうか?創造力無限大のマンガデザイン作品です。

- キャラクター造形学科

- T.M.

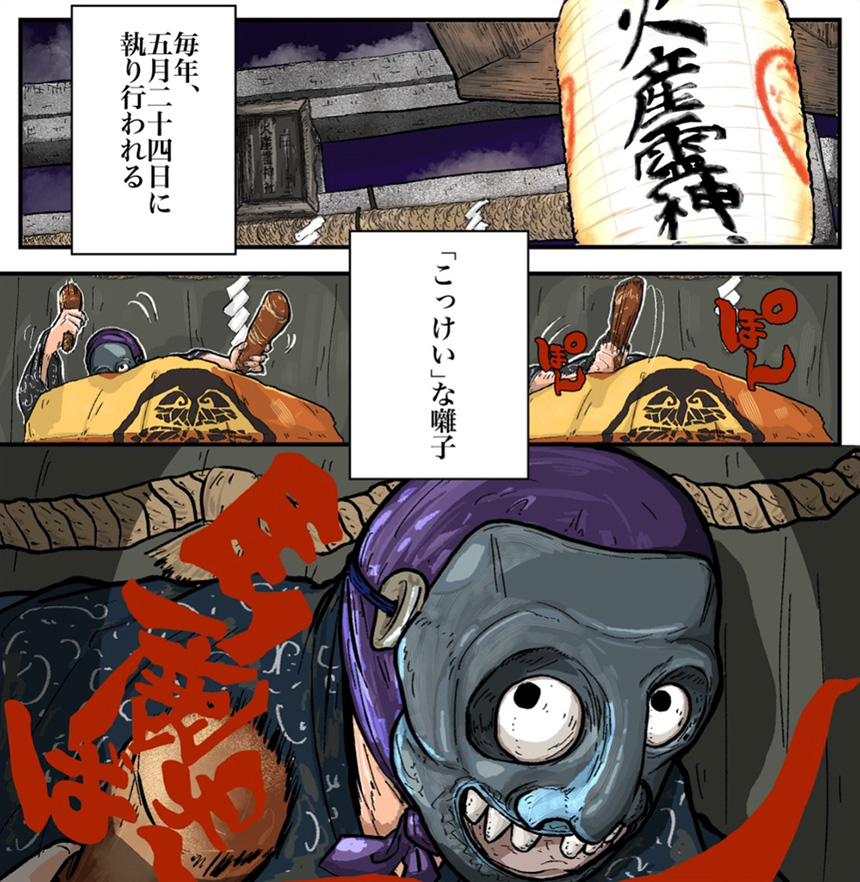

馬鹿ばやし

馬鹿ばやしを描きました。馬鹿ばやしは福井県に400年以上前から伝わるとされる指定無形民俗文化財です。個性的なお面に惹きつけられ、より詳しく知りたいという思いから「馬鹿ばやし」を選びました。実際に訪れてみたいです。

吉良先生コメント

福井県の指定無形民俗文化財「馬鹿ばやし」は、毎年5月24日に福井市手寄の火産霊(ほむすび)神社の春祭りで奉納される神社の神楽殿で上納される「太鼓ばやし」です。まさにこのマンガデザインのように、最大のみどころは「太鼓打ち」で、「大べしみ」「お多福」「ひょっとこ」などの面と衣装を着け、その人物にふさわしい仕草をしながら太鼓を打ちます。たとえば「大べしみ」では豪快に力強く、「お多福」では妊婦の格好で恥ずかしそうに。いずれもユーモラスでどこかのんびりとしているそうです。そのすべてのシーンを一枚絵にまとめたこのデザイン手法は素晴らしく、デザイン、レイアウトはもとより表現伝達力が特に優れています。

- キャラクター造形学科

- R.H.

火産霊神社の馬鹿ばやし

火産霊神社の馬鹿ばやしを描きました。「馬鹿ばやし」という名前とお面のデザインに惹かれたので、それを他の人にも伝わるように制作しました。

吉良先生コメント

先ほどの作品に続いて、火産霊(ほむすび)神社で奉納される「馬鹿ばやし」を描いた作品です。まさにマンガ表現がぴったりの題材ですね。素晴らしいマンガデザイン力が迫力と滑稽さをクリエイトしています。

- キャラクター造形学科

- M.O.

福井県立恐竜博物館

福井県立恐竜博物館を描きました。福井県で調べたときに自分が一番気になったのが恐竜だったのでテーマを恐竜にしてみました。可愛いかなと思ってこども向けのポップなデザインにしました。

吉良先生コメント

福井県立恐竜博物館を恐竜視点、お客様視点、博物館全景の3視点をマンガ手法のコマ割り3コマで制作したこのマンガデザインは、写真で作る観光ポスターを超えるレベルの解りやすさで、ターゲットであるこども達の共感度も高く広告としてのレベルの高さも示した作品です。僕もこのデザインを見て、まだ行ったことのない恐竜博物館に行きたくなりました。ちなみに福井県立恐竜博物館はカナダのロイヤル・ティレル古生物学博物館、中国の自貢恐竜博物館と並び、世界三大恐竜博物館と称され、日本の恐竜博物館の代表格といわれています。

- 映像学科

- R.S.

睦月神事

睦月神事を描きました。睦月神事は福井県の賀茂神社で4年に1度おこなわれる神事です。米俵4俵の上に戸板を載せた舞台で舞う少年たちの姿が魅力的だと思ったので描きました。

吉良先生コメント

映像学科の制作したマンガデザインだけあって音や踊りが想像できる、まさにアニメーションの一コマを切り取ったようなワクワクする作品です。幼少年たちもとても可愛らしく表情も豊かですね。 国指定重要無形民俗文化財、睦月神事は、旧暦の正月に賀茂神社で奉納されます。 五穀豊穣、天下泰平を願って演じる田遊びの一種で、米俵4俵の上に戸板を載せた舞台で、「ささら」、「ささいや」などを幼少年が舞うそうです。

- 美術学科

- R.M.

鯖江のメガネ

福井県で有名な鯖江メガネを描きました。様々なメガネを描き、それぞれメガネフレームが目立つような色合いにしました。

吉良先生コメント

広告代理店に勤務していた頃、ファッションブランドを担当していたので鯖江のメガネは世界ブランド、まさに「made in Japan」の代表として知っていました。サングラス、おしゃれフレーム、全てブランドで必ず新作が毎年発表されるので、このマンガデザインはまさに新作発表デザインのようにおしゃれでめちゃくちゃ個人的に心惹かれました。素晴らしいセンスです。

- デザイン学科

- T.N.

越前和紙

福井県越前市でつくられてきた1500年の歴史があるとされる越前和紙の紙すきを描きました。和紙ということで、墨絵っぽく描きました。

吉良先生コメント

印刷広告デザインにとって紙は命です。印刷工程の中で紙質の選定がなされ、書家もデザイナーの中にいるので和紙はとても重要です。1500年の歴史のある越前和紙のモノクロ墨絵デザイン、とても響きます。 ちなみに越前和紙は、楮(こうぞ)・三椏(みつまた)・雁皮(がんぴ)などの植物の表皮のすぐ内側にあるやわらかい内皮でつくられます。紙は繊維のあるものなら何からでもできますが、処理のしやすさ・できた紙の質と使いよさから考えて、これらの原料が越前和紙では使われているそうです。

- キャラクター造形学科

- A.O.

王の舞

王の舞を描きました。五穀豊穣を願い披露される「王の舞」という福井県の無形民俗文化財があると知り、動画で見た雄々しさが心に響いたためそれが伝わるように足を振り上げた瞬間を制作しました。

吉良先生コメント

この写実的マンガデザインの美しさに引き込まれて行きます。王の舞だけあって気品もあり、光の入れ方も逆光効果もかなり計算された素晴らしいセンス溢れる作品です。動画を見て描いたという作者コメントの通り、次のシーンを見たくなる動きを感じます。王の舞を調べてみると平安末期の絵の中に描かれている歴史のある舞だそう。この福井県の無形民俗文化財の王の舞(おうのまい・地元では「おのまい」と呼ばれる)は、美浜町の3つの神社(宇波西(うわせ)神社、彌美(みみ)神社、織田(おりた)神社)の例大祭で奉納されており、若狭地方では実に16の神社で奉納される舞で、特定の地域に数多く存在することは非常に珍しいことのようです。

- キャラクター造形学科

- M.T.

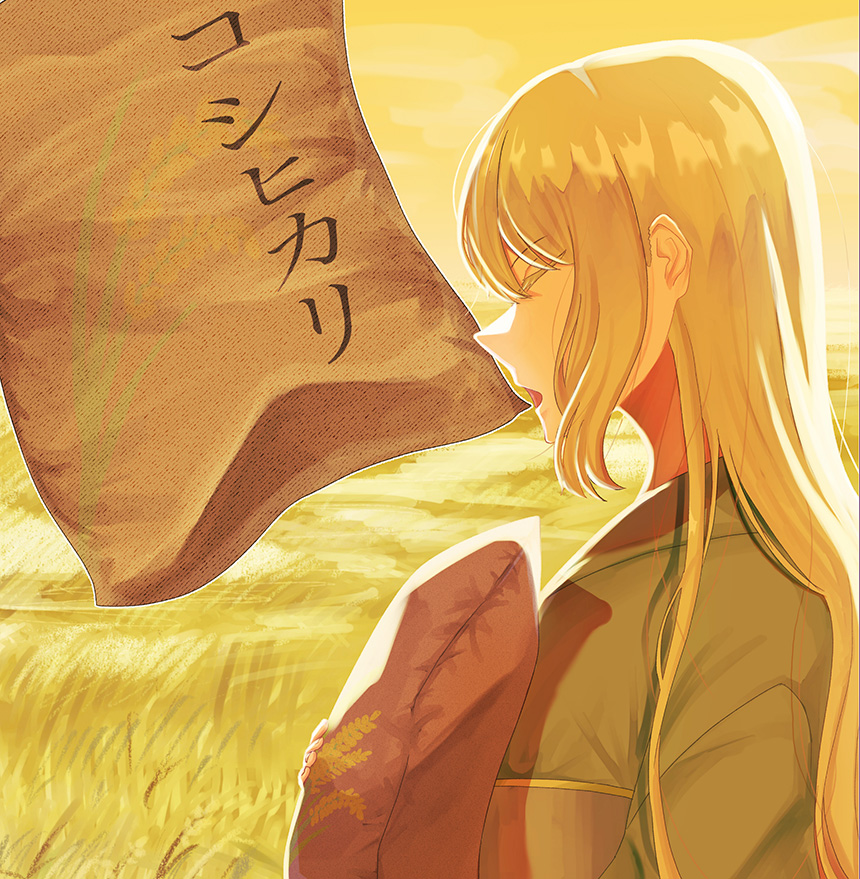

コシヒカリ発祥の地

コシヒカリを描きました。福井について調べていた時に、コシヒカリが福井発祥(※注:福井県の農業試験場で誕生)ということを初めて知りました。コシヒカリの発祥の地がどこなのか、意外と知らない人は多いのではないかと思い選択しました。

吉良先生コメント

コシヒカリの発祥の地が福井県とは驚きました!新潟県だと思っていました。知らないことを教えていただくこと、ありがたいです。

- デザイン学科

- K.M.

福井の魅力を構成するもの

眼鏡フレーム、腕時計、越前打刃物、越前焼、越のルビーを描きました。1つに絞るよりも、詰め込んだ絵を描きたいなと感じたので、伝統を組み合わせたマンガ風の絵に仕上げました。これらの文化はどこか線でつながっており、福井という土地の魅力を構成していると感じています。

吉良先生コメント

福井県の魅力をまとめたデザインが多いなか、絵のタッチとキャラクターの表現力が独特で、不思議な動的イメージが素晴らしい作品です。現代的福井県の表現、いいですね!

もっと!文化ツーリズム

福井県

日本で発見された恐竜化石の約8割が福井県で見つかっている、まさに“恐竜王国”。福井県立恐竜博物館は世界三大恐竜博物館に数えられるほどの規模を誇ります。また、日本六古窯のひとつである越前焼は、素朴で頑丈、温かみのある自然な美しさが特徴です。

- 県庁所在地

- 福井市

- 人口

- 744 (千人)

- 面積

- 4,190.57(km2)

【出典】

- 県庁所在地:国土交通省ウェブサイト

https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/toukei/birn38p.html - 人口:総務省統計局ホームページ

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2023np/index.html - 面積:国土地理院ウェブサイト

https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-title.htm

吉良先生コメント

このマンガデザインを見ると、福井県のほぼすべてが理解できますね。僕が特に評価するところが、このデザインから溢れてくる、気品です。色の使い方、バランス、リアルデザインとマンガ風デザイン、作者のデザイン力もさることながら、センスの良さを高く評価します。