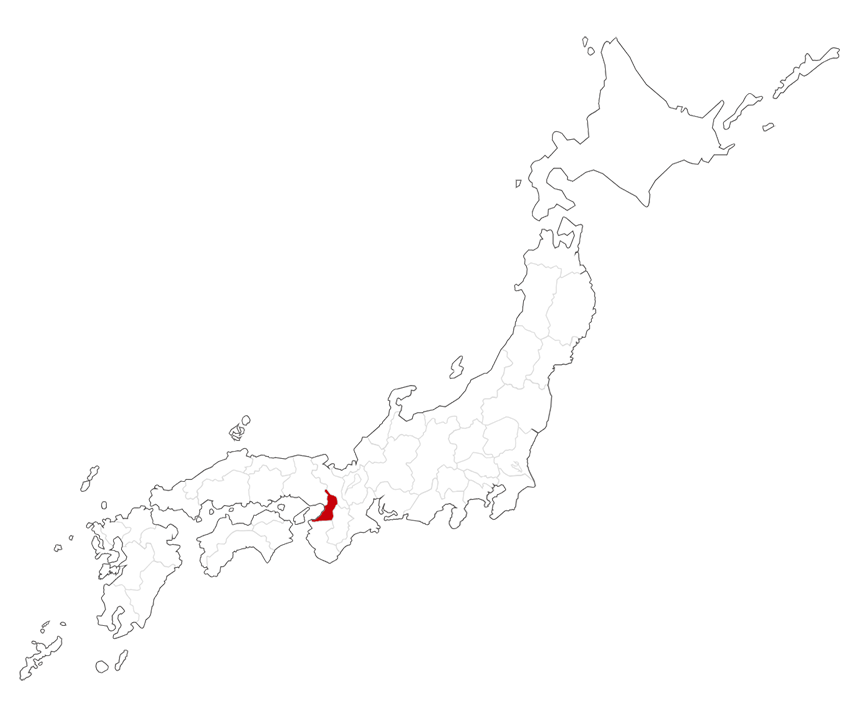

大阪府

大阪は2025年に大阪・関西万博を控えており、かつ、大阪芸術大学とのコラボレーションということもあり、第1回目は大阪府を選びました。

“ツーリズムは近隣から”をベースに大阪近隣の府県を優先的にまずピックアップし、地域の盛り上がりを意識しました。そういう意味でもまず、万博の関西パビリオンに出展する9府県から掲載をスタートしていく予定です。(吉良俊彦)

- キャラクター造形学科

- Y.H.

関西のDNA「お笑い文化」

2024年6月制作

関西人のDNAにまで刻み込まれている「お笑い文化」。ドーパミンが溢れまくっている様子を描きました。お笑いが一番かっこいい。

- 美術学科

- R.M.

伝統の「上方落語」

2024年6月制作

大阪弁などの上方言葉より繰り広げられる「上方落語」を描きました。落語家の前に置かれた見台と膝隠し、見台の上の小拍子などが上方落語の特徴です。

吉良先生コメント

このマンガデザイン作品は秀逸です。デザインの素晴らしさはもちろん、落語家の表情や「ちょいとお前さん」の話し言葉のコピーが作品を見ている側に呼びかけているようで臨場感満載です。特に優れている点が調査力。上方落語と江戸落語の違いを伝統のある上方落語の特徴である落語家の前におかれた見台、膝隠し、見台の上の小拍子を表記することにより、しっかり違いを表現できています。

- キャラクター造形学科

- N.M.

枚方市の菊人形

2024年6月制作

枚方市の伝統文化である菊人形を描きました。菊にまみれた着物が主役なので顔は上のほうの位置に上げ、目は閉じた表情にしています。人形とわかるよう特有のつるさらな肌を目指そうとしたのですが、あまり表現できなかったような気がしています。

吉良先生コメント

菊人形をマンガデザインするということは、生きた人間に見えないことが大切です。では、どうすれば人間ではなく人形に見えるか、そこがこのデザインの分かれ目です。作者もそこをしっかり理解して描いていることが本当に素晴らしいです。もしも目が開いていたら、視線が菊に行かなかったですね。よく考えられた構図です。枚方市の伝統文化は菊人形なんですね。知らないことを教えていただけることはありがたく、常に学生のクリエイティビティに感謝です。

- デザイン学科

- S.M.

松原市の河内鴨

2024年8月制作

松原市の河内鴨を描きました。豊臣秀吉も好んで食べたと言われる、最高級の鴨肉です。G20サミットで正式食材に採用されるほど美味しいお肉で、地元では給食に出るなど昔から親しまれている食文化のひとつです。

吉良先生コメント

これは鴨肉のしゃぶしゃぶですかね?非常に美味しそうに描けています。キャラクターの表情、特に目が活き活きしていて、この次の行動や発せられる言葉まで想像できます。それが、この作品の素晴らしさですね。この松原は、僕が大阪芸術大学への往復で何度も通る松原ジャンクションのあるところです。このあたりでとれた鴨を豊臣秀吉は食べていたのですね、驚きです。大阪の食文化といえば「お好み焼き、たこ焼き」と粉もの文化が想起されるなか、河内鴨を選んだことは非常にインパクトがあります。

- キャラクター造形学科

- K.U.

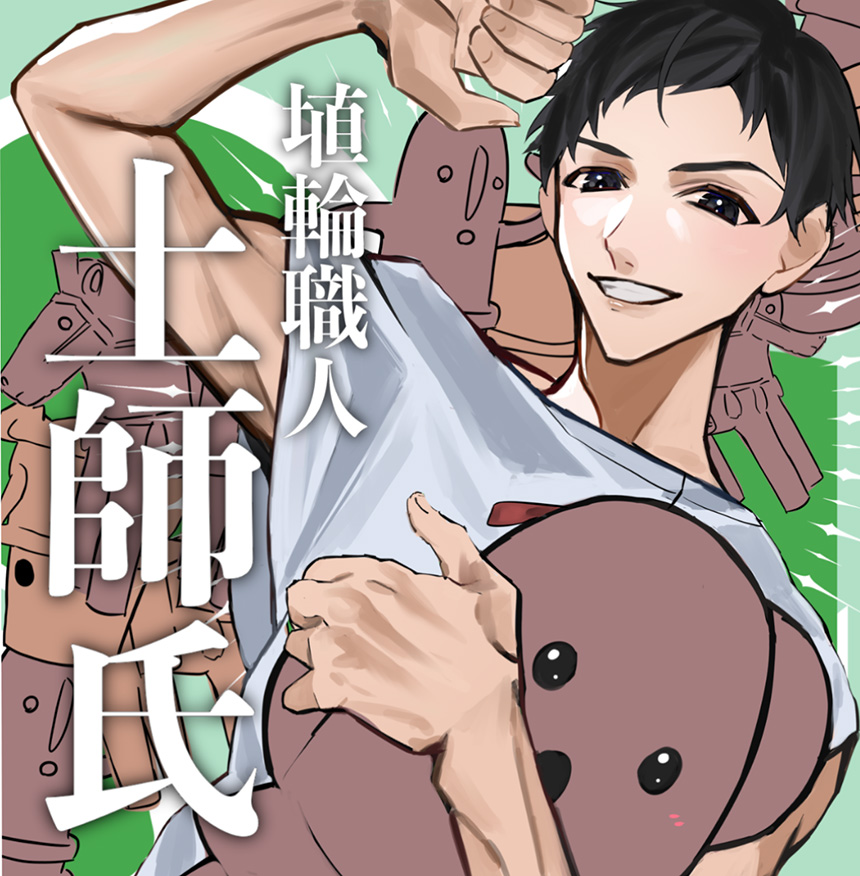

埴輪と土師氏と土師ノ里

2024年8月制作

藤井寺市の埴輪と土師氏を描きました。藤井寺市には土師氏という埴輪の開発、陵墓制作に携わった職人たちの里があり、土師ノ里駅の由来となっています。

吉良先生コメント

若々しいはにわ職人のマンガデザインは、はにわ職人のこれからを感じさせる未来志向の良いデザインです。大阪阿部野橋駅から近鉄長野線・南大阪線に乗ると針中野、河内松原、恵我ノ荘、藤井寺、土師ノ里、古市、喜志と歴史を感じさせる駅名がたくさんあります。この作品はまさにこの駅名の謎を解いたマンガデザイン作品になりました。藤井寺市の土師氏が埴輪、陵墓の制作に携わっていたのですね。文化を学ぶことはとても大切ですね。

- キャラクター造形学科

- M.S.

大阪金剛簾の粋

2024年8月制作

父と私は大阪府富田林市で育ったので、富田林市の伝統工芸品である大阪金剛簾、そして大阪府で唯一伝統的建造物群保存地区に指定されている寺内町があるため、和の住宅で描きました。この課題で調べるまで、私は大阪金剛簾というのを知らなかったのですが、富田林市、河内長野市、大阪市で生産されている竹工品らしいです。金剛山や葛城山に自生する竹を用いて簾作りが盛んになり、産地が形成されたそうです。富田林市は、茄子ときゅうりが府内でNO.1の生産量なのですが、こうして調べると夏に食べるもの、使用する物文化や芸術として強く残っていて面白いなと思いました。夏には寺内町でお祭りも開催するので、夏に特に縁のある地域なのかもしれないと思い今回選択しました。大学に通う子達や先生から田舎と言われたり、寺内町の読み方を間違えられてしまうそんな育った町ですがもっと目を向けて欲しい、人が来て欲しいと思います。

吉良先生コメント

大阪金剛簾(おおさかこんごうすだれ)は、作者の制作意図通り、大阪府の富田林市や河内長野市などで生産される竹工品です。その美しさをたくさんの想いを込めて描いたこのマンガデザイン作品には関西独特の情緒と粋が感じられ、とてもカッコいい作品に仕上がっています。この作品を通じてたくさんの人に大阪金剛簾が広がるといいですね。いや、きっと伝わりますね。

- デザイン学科

- Y.Y.

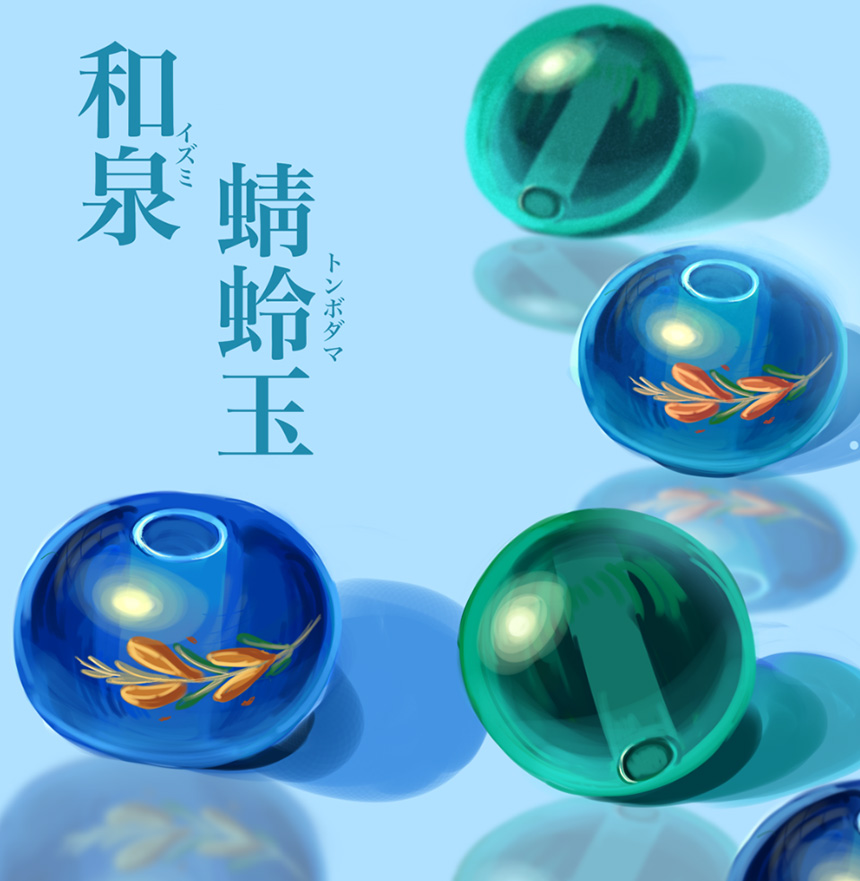

和泉蜻蛉玉の輝き

2024年6月制作

和泉蜻蛉玉を描きました。小さい蜻蛉玉をアップにして映すことでもののきらめきを分かりやすく表現しました。

吉良先生コメント

大阪芸術大学の特別講義で高円宮妃久子殿下がなさる「根付」の技法が美しい「和泉蜻蛉玉(とんぼだま)」。その小さな蜻蛉玉を拡大してデザインしたこの作品。まさに地域の文化芸術をマンガデザインするというコンセプトにぴったりの秀作です。蜻蛉玉は、柄が入ったガラス玉で、模様のついたガラス玉をトンボの複眼に見立てて、「とんぼ玉」と呼ばれたといわれています。その中でも、和泉蜻蛉玉は、和泉国(現在の泉州地域)でのみ製作されてきた、とんぼ玉の技術、技法、材料を正当に継承して製作されたガラス玉のみを指すそうです。

- キャラクター造形学科

- M.T.

たこ焼き+妖怪「白坊主」

2024年6月制作

和泉市を中心として大阪にまつわる妖怪「白坊主」が大阪のたこ焼きを食べて船皿の上で食い倒れている姿を描きました。

吉良先生コメント

とにかく絵が上手い!細かなディテールまでしっかり描かれています。その上に題材の選択、「おばけも食い倒れる美味いもん」のコピーにも力があります。「食い倒れる」の部分が特に効果的です。大阪といえばの「たこ焼き」に、主に和泉市に伝わると言われている妖怪「白坊主」を合わせ1+1=∞の効果を生み出しています。白坊主は典型的な幽霊のように、足のない姿をしたのっぺらぼうといった感じの妖怪だそうです。

- デザイン学科

- S.O.

岸和田市流木町の「だんじり祭り」

2024年8月制作

岸和田市のだんじり祭り(流木町のもの)を描きました。だんじりの時期になると、まだ出車をひくのは危険な年頃の子が小さなだんじりの玩具をひいている姿をよく見かけるようになります。そのように伝統が脈々と受け継がれる様子を表現しました。

吉良先生コメント

江戸時代中期に始まり、300年以上の歴史と伝統を誇る岸和田だんじり祭。数あるだんじり祭りの中でも「岸和田だんじり祭」はその勇壮さで全国的に知られています。そのイメージとは逆のイメージでマンガデザインしたこの作品には視点の良さが溢れています。だんじり祭の時期にだんじり玩具を引く子どもたちを描き、伝統の継承を伝えるマンガデザイン、色彩も素晴らしく、細部にまで気配りされた作品です。

- デザイン学科

- K.M.

お好み焼きは定食

2024年6月制作

関西人になじみの話題の1つである、お好み焼きにごはんがいるかどうか問題について描きました。兵庫県民の私はお好み焼きだけで食べたい派ですが、近所の友だちでも重ね食べ派の子は結構いるようです。関西のバラエティや下町のイメージで制作しました。

吉良先生コメント

大阪に行くようになって、驚いたことのひとつが「お好み焼きはおかず、ご飯とお味噌汁で食べる」という関東とはまったく違う文化です。だからお好み焼きはピザのように取り分けせずに、自分の分は自分で食べるわけです。この作品はまさにその疑問をマンガデザインしています。食べものもとても美味しそうに描かれていて、関西弁のコピーも効果的。クリエイティビティ溢れる作品です。

もっと!文化ツーリズム

大阪府

現在の「大阪城天守閣」は3代目。昭和6年(1931)に市民の寄付によって復興され、国の登録有形文化財に指定されています。

\大阪の魅力を現地で体感!/

電子書籍hontoでは、ただいま《大阪本》を大特集!

万博ガイドや大阪をはじめ関西エリアの旅行ガイド&グルメ本など、観光地やグルメ、歴史、文化など、魅力をたっぷり詰め込んだ電子書籍が多数紹介されています。スマートフォンやタブレットで気軽に読める電子書籍とともに、大阪の新しい楽しみ方を発見してみませんか?

honto特集ページはこちら!

※外部サイトに遷移します

- 県庁所在地

- 大阪市

- 人口

- 8763(千人)

- 面積

- 1,905.34(km2)

【出典】

- 県庁所在地:国土交通省ウェブサイト

https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/toukei/birn38p.html - 人口:総務省統計局ホームページ

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2023np/index.html - 面積:国土地理院ウェブサイト

https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-title.htm

吉良先生コメント

僕が大阪芸術大学の講義の中で気をつけていることが、「えせ関西弁を使わない」「無理に笑いを取らない」こと。理由はまさにこの制作意図に書かれているよう「お笑い文化」は関西人のDNAだからです。関西弁も同じですね。この作品はまさにお笑い文化の中核である大阪を元気いっぱいマンガデザインしています、芸人さんの声が聞こえてきそうな迫力が素晴らしいです。