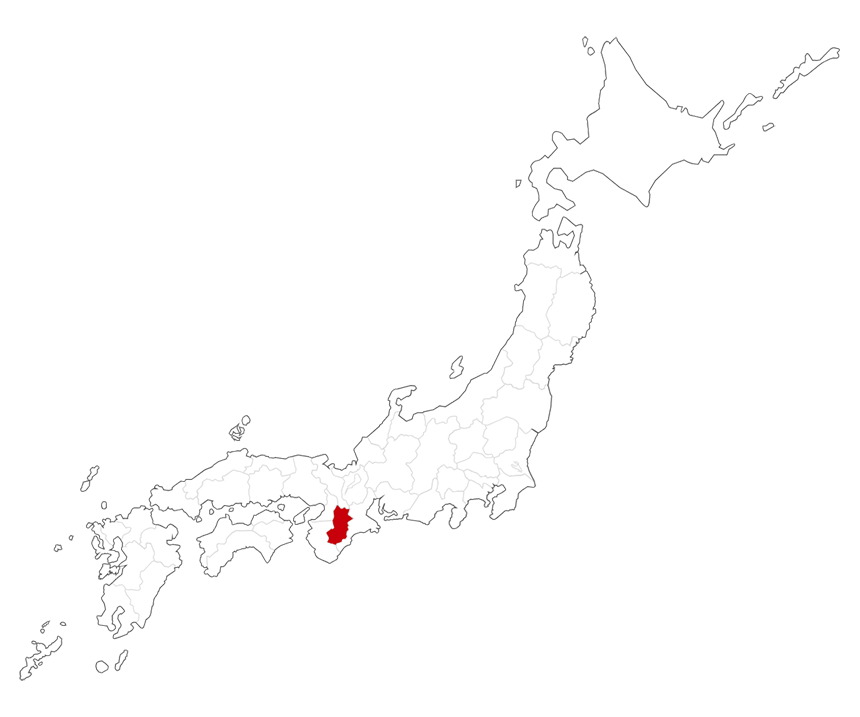

奈良県

『文化ツーリズム』の4回目は、たくさんの世界遺産の宝庫・奈良県です。世界遺産には、文化遺産(建造物、遺跡、文化的景観など)・自然遺産(自然の地形や景観など)・複合遺産(文化遺産と自然遺産の両方の性質を併せ持つもの)の3種類の区分があります。(吉良俊彦)

- キャラクター造形学科

- M.S.

冬の鹿寄せ

2024年6月制作

鹿寄せを描きました。鹿寄せとは、主に冬の朝にホルンを吹いて鹿を呼び集める行事のようです。各季節におこなわれているようですが、冬開催の鹿寄せがメジャーのようで、基本的に無料で見られるようです。

- デザイン学科

- S.O.

鹿角細工

2024年6月制作

鹿角細工を描きました。奈良といえば鹿。…の角を利用した伝統工芸があることを知り、奈良のイメージに沿いつつも新たな視点を伝えたいと思いました。

吉良先生コメント

やはり奈良といえば奈良公園の鹿。僕も奈良に行くたびによく人になれた鹿に名物「鹿せんべい」をあげていました。国の天然記念物に指定されている奈良の鹿ですが、毎年行われる鹿の角切り行事の後、切った角を職人が譲り受けることにより作られたのが伝統工芸、鹿角細工です。それを題材にして描いたマンガデザイン。とてもわかりやすく描かれています。鹿の角からできていることが一目でわかります。鹿角細工のコピーがしっかり見えるともっと良くなりますね。

- デザイン学科

- Y.S.

氷室神社とかき氷

2024年6月制作

氷室神社とかき氷を描きました。氷の聖地である奈良県は、奈良市にある氷室神社からそう呼ばれています。氷室神社の鳥居をかき氷のトッピングに見立てて描きました。

吉良先生コメント

奈良が氷の聖地であること、まったく知りませんでした。それも名前通りの氷室神社の存在にも驚きました。題材の視点が素晴らしいということですね。その上に、キャラクターデザイン、かき氷を含めた食品デザイン、着彩を含めたマンガデザイン技術、すべて良くできています。ツーリズム的には、デザイン内の氷室神社の表記がわかりやすいと効果的ですね。

- キャラクター造形学科

- T.M.

氷室神社の氷みくじ

2024年6月制作

氷室神社の氷みくじを描きました。おみくじを奉納氷の上に貼ると文字が浮かび上がるそうです。どんな運勢が出るかなとわくわくしている様子を描きました。

吉良先生コメント

氷室神社は奈良時代、吉城川沿いの春日野に造られた氷池や氷室(氷の貯蔵庫)の守り神を祀ったのが始まりといわれ、かき氷献氷や氷みくじなどがあります。このマンガデザイン作品は氷の上におみくじをのせると運勢が浮かび上がる氷みくじをしている女の子のワクワクした表情を可愛らしくデザインしています。マンガの次のコマが楽しみになる作品ですね。いつも視点が良いですね。

- キャラクター造形学科

- N.M.

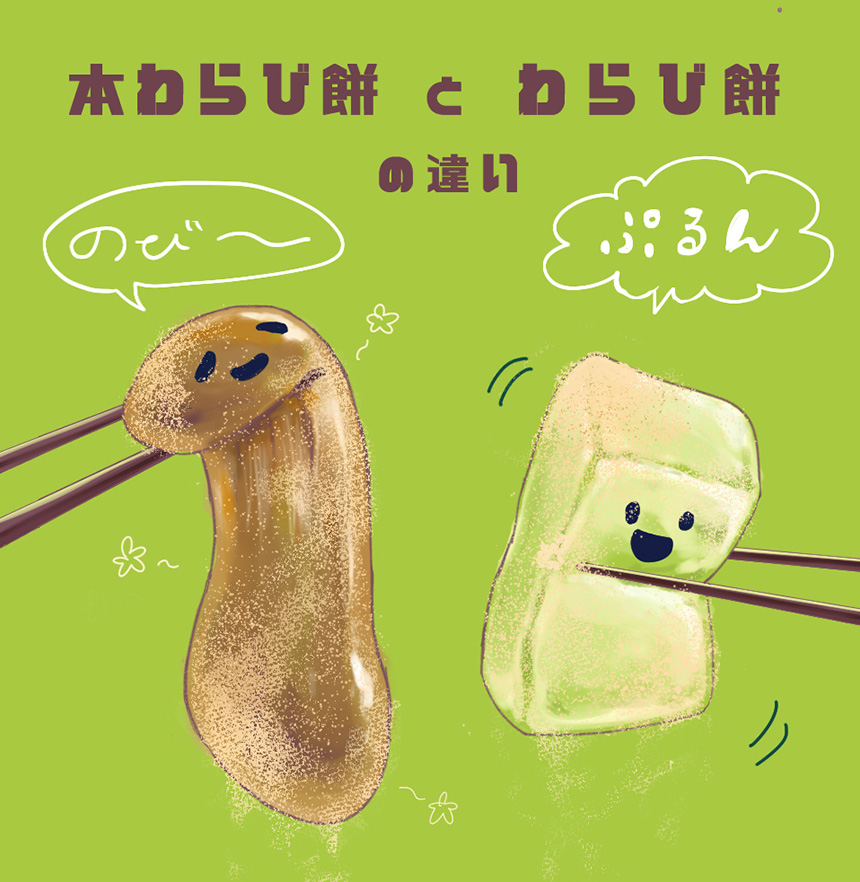

「本わらび餅」と「わらび餅」の違い

2024年6月制作

わらび餅を描きました。昨今、本わらび餅が減っているということで、わらび餅との違いを描いてみました。本わらび餅は粘りがあり、良くのび、香りもあり、わらび餅はぷるんとしていて香りが少ないそうです。

吉良先生コメント

このマンガデザインはテーマ、デザイン、そして比較という手法を取り入れたことにより、文章で書くよりもマンガで描くとよりわかりやすいことを示しています。そのデザイン手法としてマンガデザインを使うことによりその違いを色、のびなど最低限知ることができます。また、2つをキャラクターデザインして吹き出しをつけてよりわかりやすくする工夫を加味していて素晴らしいです。

- キャラクター造形学科

- M.T.

奈良筆

2024年6月制作

奈良筆を描きました。「練り混ぜ法」と呼ばれる技術を用いて作られている奈良筆は、通常の筆より穂先が鋭く美しい形をしているのが特徴だそうです。ひとつひとつ手作業で作られているらしく、一度奈良筆を使用して書道をしてみたいです。

吉良先生コメント

筆匠の魂を吹き込むようにして作り上げられる奈良筆は、筆自体が芸術作品と言われるほどの逸品と言われています。まさにその芸術作品をマンガデザインしたこの作品から、伝統と文化を感じます。歴史を遡ると空海に繋がるのですね。書道というジャンルを選択した視点が良いですね。調べてみると奈良筆は、奈良県奈良市大和郡山市周辺で作られる筆で、空海ゆかりの歴史があり、職人の手で継承される伝統を高く評価され、昭和52年10月に伝統的工芸品としての指定を受けました。原料となる十数種類の獣毛を、質を見極めながら練り混ぜる技法、これが制作意図に書かれた「練り混ぜ法」です。

- 美術学科

- R.M.

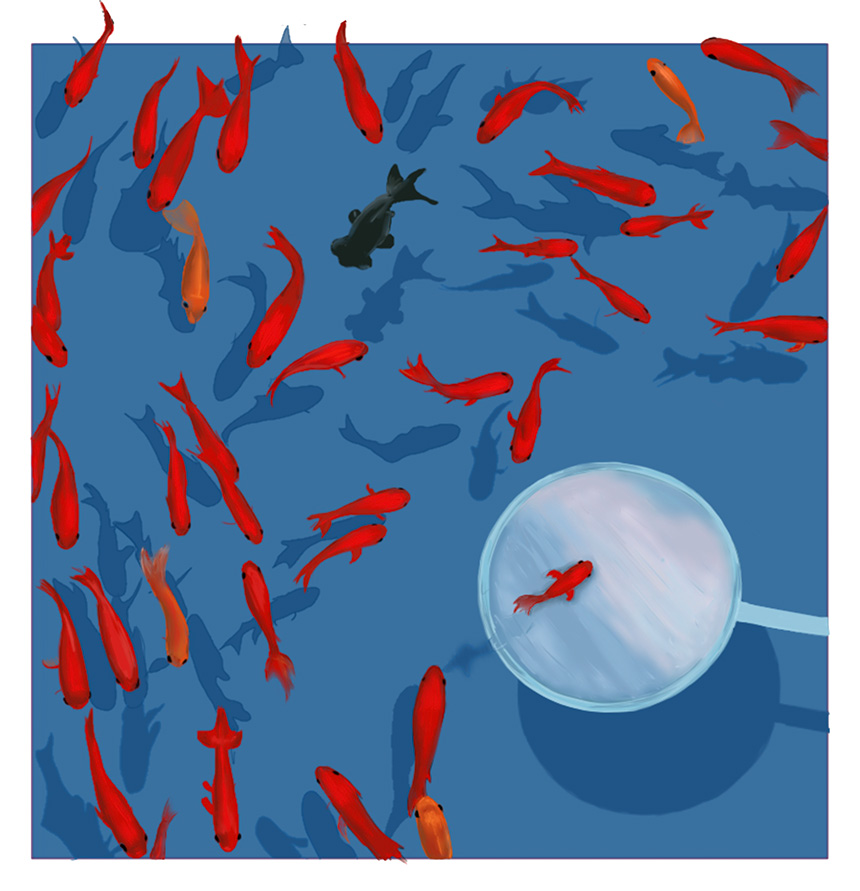

金魚すくい

2024年6月制作

金魚すくいを描きました。奈良県は日本三大金魚の産地のひとつで、日本最大級の金魚ミュージアムがあります。さらに、大和郡山市は「金魚のまち」として有名で、毎年夏には「全国金魚すくい選手権大会」が開かれているようです。

吉良先生コメント

素晴らしさ∞ですね。①奈良県といえば金魚、金魚といえば大和郡山という選択視点②構図としての金魚すくい③主体の設定で金魚を選択④レイアウトで枠を外して水槽を描かずに水槽の広さを拡大⑤金魚の種類、黒い出目金を1つと赤い金魚の濃淡⑥金魚をすくうポイの存在⑦まるで泳いでいるような躍動感⑧なんと言っても影を巧みに使うことにより立体感を出したこと、言うことなしの傑作ですね。

- デザイン学科

- R.T.

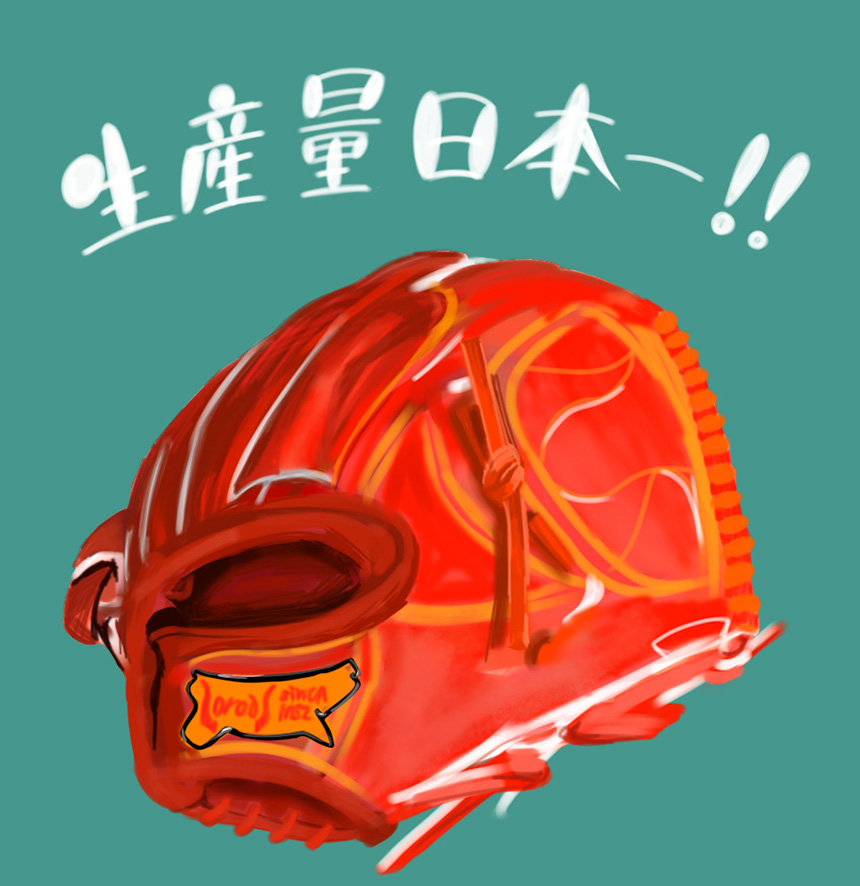

グローブ生産量日本一

2024年6月制作

奈良はグローブの生産量日本1位と知ったので描いてみました。

吉良先生コメント

奈良県の日本一の中からグローブを選択した視点はお見事です。大半の人が神社仏閣や鹿や金魚に意識が向かうなか、グローブ生産量日本一は知らなかったです。前述の金魚販売量、後述の靴下生産量も日本一。生駒市の茶筌も日本一でシェア100%ですね。写実的なグローブマンガデザインは革の質感も素晴らしく、生産量日本一のコピーが効果的な良いポスターです。奈良県三宅町では野球のグローブ生産を始めてから100年を超え、地場産業として確立しています。河合町、桜井市などを含めて国内シェア80%を超えています。代々受け継がれた高い技術は世界でも高く評価されているそうです。

- デザイン学科

- G.K.

かぐや姫のふるさとは靴下生産量日本一

2024年6月制作

私の故郷の奈良県、広陵町は靴下の生産量が日本一です。また、かぐや姫伝説発祥の地としても有力な場所です。今回のイラストはかぐや姫に求婚を申し込む男の品を靴下に変えてみました。

吉良先生コメント

「かぐや姫と靴下」のマンガデザインが「なんでだろう」を想起させます。そして必然的に「ここはどこ」とも想起させます。共通した場所は奈良県広陵町。かぐや姫のふるさとで靴下の生産量日本一の地と言われています。竹取物語と靴下生産量を一度に表記できるマンガ手法の面白さを使ったこの作品は、マンガデザインのベネフィットを通じて地域の文化芸術を時代、ジャンルを問わず表現できることを証明した作品です。ちなみに大阪・関西万博のスタッフが着用するユニフォームに生産量日本一の靴下が採用されました。

- デザイン学科

- S.M.

奈良漬

2024年6月制作

奈良漬を描きました。奈良漬のアルコール度数は3.5%以上と定められているらしく、食べ過ぎると飲酒運転などに引っかかるらしいです。でも、食べ過ぎたくなる気持ちを表現するために簡単なマンガに挑戦しました。

吉良先生コメント

かき氷、本わらび餅に続いての奈良の食マンガデザインは奈良漬。ごはんに合う奈良漬のマンガ、楽しく奈良漬の特性を伝えていてユニークですね。実際に奈良盆地で栽培された瓜が奈良漬となったそうですが、歴史を振り返ると長屋王の屋敷跡から見つかった木簡に「加須津毛瓜(かすづけうり)」と記したものがあるそうです。また正倉院文書には生姜や瓜の粕漬けが記されています。この木簡や文書は 8世紀のものと考えられます。酒粕も含めて8世紀から奈良漬は奈良の「地産地消」の名物だったわけですね。この酒粕効果のためか、奈良漬のアルコール分が3.5パーセント以上というのを初めて聞きました。弱いビール並で酔っちゃいますね。

もっと!文化ツーリズム

奈良県

平安末期、藤原忠通が「天下泰平・五穀豊穣・万民安楽」を願って執り行ったのが始まりといわれ、長い歴史の中で一度も途切れることなく続く「春日若宮おん祭」は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。時代行列である「お渡り式」や祭典など、数多くの神事芸能が奉納されます。

- 県庁所在地

- 奈良市

- 人口

- 1,296 (千人)

- 面積

- 3,690.94(km2)

【出典】

- 県庁所在地:国土交通省ウェブサイト

https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/toukei/birn38p.html - 人口:総務省統計局ホームページ

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2023np/index.html - 面積:国土地理院ウェブサイト

https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-title.htm

吉良先生コメント

世界遺産である春日大社境内 飛火野の冬の朝の風物詩「冬の鹿寄せ」のマンガデザイン、バランスの良いポスターのように仕上がっています。ナチュラルホルンを使って鹿寄せを行う女の子、そして集められた鹿たち、この構図がまさにマンガの1シーンのようで奈良の自然表現がとても美しいですね。鹿寄せは夏もやっていますが冬の朝がメジャーなようです。