ブロードウェイ・ミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』はなぜ“不朽の名作”と呼ばれるのか?

文化・芸術についてのちょっとした疑問や気になることを取り上げていく「Bunka Essay」。 第1回はミュージカルの原点ともいえる名作『ウエスト・サイド・ストーリー』です。

初公演から半世紀以上経っても愛されるミュージカル

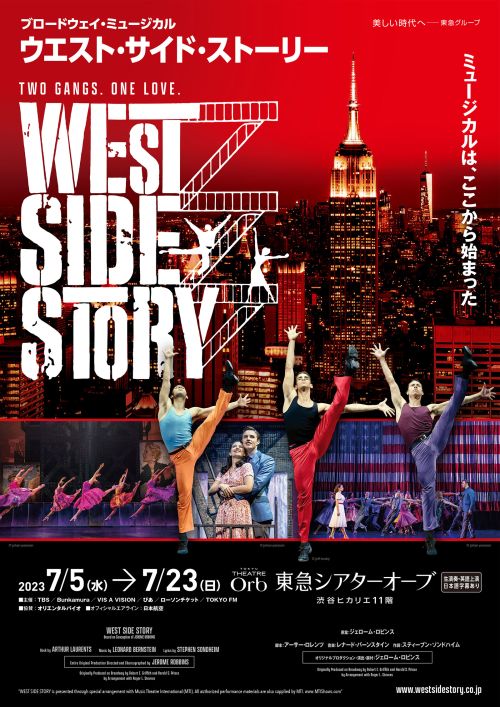

シェイクスピアの戯曲『ロミオとジュリエット』を下敷きに、1950年代ニューヨークのウェスト・サイドで対立する不良少年グループ間の男女の悲恋を描いた『ウエスト・サイド・ストーリー』。1957年にブロードウェイで初演されて以降、世界各地で公演が重ねられ、1961年と2021年に二度も映画化された名作ミュージカルです。日本における招聘ミュージカル(海外のカンパニーが来日して行う英語公演)の第一号で、2012年にオープンした東急シアターオーブのこけら落としを飾った作品でもあります。

このように国も時代も問わず絶大かつ根強い人気を誇る理由はズバリ、いつまでも普遍的な魅力が色あせない“不朽の名作”であることに尽きます。では、何が『ウエスト・サイド・ストーリー』を名作たらしめているのでしょうか?

楽曲、ダンス、物語…すべてが最高峰

ミュージカルを構成する要素は、大きく分けて楽曲(歌)、ダンス、物語。作品によってそれぞれ秀でている要素に差がありますが、『ウエスト・サイド・ストーリー』の場合、これらすべてがハイレベルで備わり、なおかつ絶妙に融合しているのです。

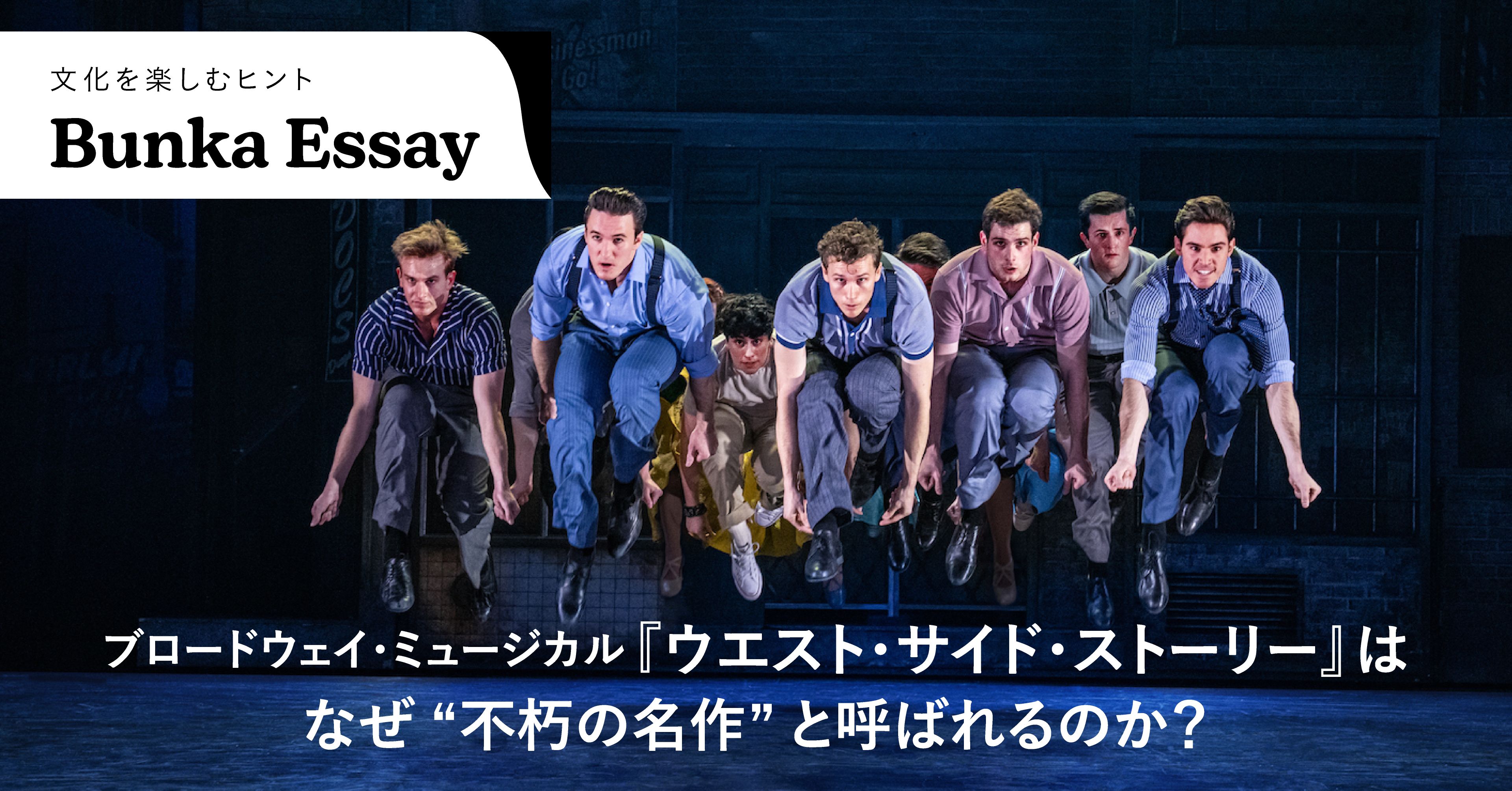

その生みの親となったのが、原案・振付・演出を務めた名振付師ジェローム・ロビンス。“感情を踊る”ことをテーマに、ニューヨークの若者たちのエネルギーを余すところなく表現したダイナミックなダンスは実に圧巻です。また、ヨーロッパ系とプエルトリコ系の移民の若者たちによる対立を背景にしたストーリーには、貧困による格差や人種の分断、差別や偏見といった現代にも相通じる社会問題が含まれていて、1950年代が舞台でありながら“現代の物語”としても受け止められます。もちろん、現代版『ロミオとジュリエット』というべき“愛し合ってはいけない男女”が織りなす甘く切ないロマンスも魅力的です。

そして忘れてはいけないのが、作曲家レナード・バーンスタインと作詞家スティーヴン・ソンドハイムが手がけた楽曲。名指揮者でもあるバーンスタインが、オペラ・ラテン音楽・現代音楽など様々なサウンドをバックボーンに、若者たちの情熱を躍動的に盛り上げる野性的なリズムや、男女の悲恋を彩る甘美なメロディなどバリエーション豊かに響かせます。そこにソンドハイムの印象的な詞が乗り、「トゥナイト」「マンボ」「サムホェア」など、誰もが一度は耳にしたことがあり、一度聴いたら忘れられないナンバーの数々で胸を揺さぶるのです。

この夏、新たなワールドツアー版で日本上陸!

このように、どこを取っても素晴らしく、すべてが見どころ・聴きどころといって過言ではないミュージカルの金字塔が、2023年7月に渋谷・東急シアターオーブで上演されます。

昨年12月にミュンヘンから開幕したワールド・ツアー版で、レナード・バーンスタインの息子アレクサンダー・バーンスタインも絶賛のニュー・バージョン。ダンサー時代にジェローム・ロビンスと仕事をし『ウエスト・サイド・ストーリー』を知り尽くしたフリオ・モンヘが振付、演出は映画『ビリー・ホリデイ物語』やミュージカル『サンセット大通り』を手掛けたロニー・プライスが務めています。同作を愛して何度もリピートしている方も、映画しか観たことがないという方も、生の歌と演奏、ダンスの迫力、そしてライブならではの一体感というステージの醍醐味を体験してはいかがでしょうか。

文:上村真徹

写真:Johan-Persson