荒井里桜(ヴァイオリニスト)

“文化の継承者”として次世代を担う気鋭のアーティストたちが登場し、それぞれの文化芸術に掛ける情熱や未来について語る「Bunka Baton」。今回は、人気と実力を兼ね備えたヴァイオリニストの荒井里桜さんをフィーチャーします。

活発で好奇心旺盛、自由な子どもだった

第15回東京音楽コンクール弦楽部門第1位(2017年)、第87回日本音楽コンクールヴァイオリン部門第1位(2018年)をはじめ数々のコンクールで輝かしい受賞歴を誇り、多方面から注目を集める荒井さん。2021年にスイスのローザンヌ高等音楽院に留学し、世界的ヴァイオリニストのジャニーヌ・ヤンセン氏に師事。現在は日本での活動と並行して、ベルギーのエリザベート王妃音楽院にてオーギュスタン・デュメイ氏のもとで研鑽を積んでいます。

そんな荒井さんがヴァイオリンと出会ったのは5歳のときでした。

「母に勧められて、気づいたらはじめていました。家族で旅行に行った帰りの車の中で、“ヴァイオリンやってみる?”と聞かれたのを憶えています。そのときは“何それ?”という感じでしたが、体験レッスンに行ったら“やりたい”と言ったそうで」

幼少時代は活発で好奇心旺盛、自由な子どもだったそうです。

「毎日ドッジボールをして、水泳とクラシックバレエも習っていましたが、ヴァイオリンを弾くことも好きでした。でも“こう弾かなきゃダメ”と言われるのがイヤでしたね。練習もあまり好きではありませんでしたが、家族から“はじめたらならちゃんとやろうね”と言われたこともあり、自由に弾くのが好きだったので、毎日ヴァイオリンには触っていました」

本格的に音楽家を志すようになったのは、東京藝術大学附属音楽高等学校(藝高)に入ってから。

「中学2年ぐらいのとき、ヴァイオリンの先生から“藝高に行ってみたら?”と言われて、“ええー、絶対無理だ!”と思いました。でも3年の夏ぐらいから集中して受験勉強をして、なんとか受かって。藝高に入ってからは、まわりのみんなの志がすごく高かったので、それに圧倒されて自分もがんばらなきゃと。そこからヴァイオリニストになる将来が見えてきた感じでした」

やめたいと思ったことは何度もあります

軽やかに、謙虚な口ぶりでご自身について語る荒井さんですが、圧倒的な努力なしには辿り着けない境地に立っているのは確かなことです。いかにして自身を高めてきたのでしょう?

「大きな目標だけを掲げているとモチベーションを保つのが難しいこともあるので、“まずはここまで”という短期的な目標を立てるようにしています。といっても、毎日同じ練習メニューをコツコツ積み重ねていくのは苦手で、けっこう気分でやっていますね。6時間弾く日もあれば、2時間でどれだけ効率よく練習できるかを考えて弾く日もある。自分で自分のご機嫌をとりながらやっています」

壁に突き当たって、ヴァイオリンをやめようと思ったことは?

「まわりの人は気づいていなくても、自分のなかで壁が越えられないと感じて、落ち込むことは今でもあります。ヴァイオリンをやめたいと思ったことも何度もありますが、“それなら、やめたら?”と言われると、なんだか悔しいような寂しいような気持ちになるので続けてきました(笑)。煮詰まったときはヴァイオリンから離れるようにしていますが、やはり毎日弾くのが習慣になっているので、離れている時間が長くなるにつれ罪悪感と焦りが出てきて。しばらく弾かないと、もとの状態まで取り戻すのに時間がかかるので、最長3日間ぐらいですね」

憧れのジャニーヌ・ヤンセンを訪ねて

そして2021年、東京藝術大学を卒業した荒井さんは、ローザンヌ高等音楽院に留学します。憧れのヴァイオリニストであるジャニーヌ・ヤンセンのもとで学べるからと決めた留学でした。

「藝大で教えていただいていた玉井菜採先生と堀正文先生があまりに素晴らしかったので、正直なところ、留学する必要もないかなと思っていました。それでも当時先生方に、一度はヨーロッパで勉強することは絶対大きな意味があるよと背中を押していただき、そんなときローザンヌに留学していた友人が、“来年度からうちの学校にジャニーヌが教えに来るらしいよ”と教えてくれたんです。“これはもう、彼女のところに習いに行くしかない!”と思ったものの、実際どうやってコンタクトしたらよいかもわからなくて……。“じゃあ行くわ!”ということでスイスまで会いに行きました」

アポなしで会いに行くとは、なんという行動力!

「ジャニーヌが教えることになっていたのは、ローザンヌにある本校ではなく、そこから電車で1時間ほどのところにあるシオン校という分校でした。本当に何もない、山々に囲まれた田舎で、学校も“ここかなあ?”と思うような建物。でもジャニーヌの音が聞こえてきたので、すぐに“ここだ!”と思って、音を頼りに部屋まで辿り着きました。

いきなり部屋をノックしたら、練習中だったジャニーヌはすごくびっくりしていました(笑)。でも、“あなたに会いたくて日本から来ました。来年からここで教鞭をとられると聞いたんですが、もしよかったら門下生にしてくれませんか?”と切り出したところ、“明日の朝だったらちょっと演奏を聴いてあげるよ”と言ってくださって。“受験がんばってね”と言葉をかけてくださいました」

しかし、いざ留学となったとき、世界はすでにコロナ禍の大きな影響を受けていました。

「本来は大学4年の9月から留学する予定だったのですが、コロナ禍で行けなかったので、大学の卒業試験を終えた2月から行くことになりました。入学試験もオンラインで受験したんですよ」

ジャニーヌ先生からは、多くのことを学んだと語る荒井さん。

「とにかく目の前で、ジャニーヌさんの音が聞けるということに毎回感動していました。彼女にとって学校で教鞭をとるのがその年がはじめてだったこともあり、“先生と生徒”というより“先輩と後輩”のような近い距離で指導してくださいました。とにかく弾いてみせてくださるレッスンで、毎回2時間半とか弾き続けるんですよ。それを5人ぐらいの生徒全員に、1対1でやるわけです。

フレーズの息の長さ、音色にかけるこだわり、そして一音一音にかける想いがすごく強くて、世界で活躍するソリストになるには、ここまでこだわり抜かないといけないんだと痛感しました。それとジャニーヌは身体が大きくて、独特の弾き方をするのですが、“私の真似はしないで、あなた自身のフォームを見つけてね”と言われたことも印象に残っています」

室内楽の楽しさを実感

スイスから帰国後は、ソロだけでなく室内楽、オーケストラとの共演と、着実に活動の幅を広げてきた荒井さん。現在は、エリザベート王妃音楽院にてオーギュスタン・デュメイ氏に師事しており、ベルギーと日本を行き来する生活を送っています。

「デュメイ先生の演奏はアイデアに富んでいて、ときに誰も試みたことのないような斬新なボウイングや指使いをされるのですが、それらがすべて先生の目指す音楽のために理にかなっていて、本当にすごいと感じます」

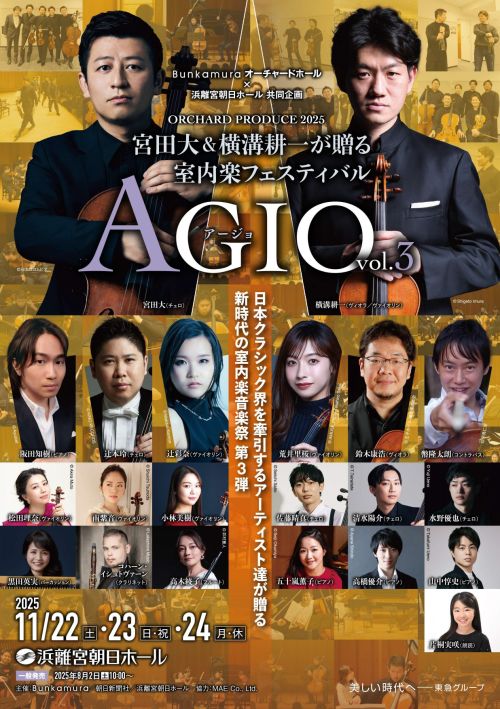

11月には、宮田大と横溝耕一がプロデュースする室内楽フェスティバル『AGIO vol.3』にも初参加。3公演に出演し、メンデルスゾーンの弦楽八重奏曲、ブラームスのピアノ五重奏曲、ハイドンのピアノ三重奏曲「ジプシー風」、シューベルトのピアノ五重奏曲「ます」を演奏する予定です。

「近年は三重奏以上の室内楽をたくさん経験させていただくようになって、その楽しさを実感しています。『AGIO』は、メンデルスゾーン以外ははじめて取り組む曲になるので、私にとっては挑戦ですが、しっかりがんばりたいと思います」

一歩一歩を大切に積み重ねていくその姿勢が、これからも荒井さんの音楽をいっそう豊かなものにしていくでしょう。

取材・文:原典子

〈プロフィール〉

1999年東京都出身。東京藝術大学音楽学部を特待奨学生として在籍したのち、首席卒業。ローザンヌ高等音楽院卒業。第20回ハチャトゥリアン国際コンクール第3位及びシューベルト・インタープリテーション特別賞を受賞。現在の使用楽器は、(株)日本ヴァイオリンより貸与の1837年製"J.F.Pressenda"。

〈公演情報〉

Bunkamuraオーチャードホール×浜離宮朝日ホール 共同企画

ORCHARD PRODUCE 2025

宮田大&横溝耕一が贈る室内楽フェスティバル AGIO vol.3

2025/11/22(土)~24(月・休)全6回公演

浜離宮朝日ホール

*荒井さんの出演回は公演ホームページをご覧ください。