務川慧悟(ピアニスト)

“文化の継承者”として次世代を担う気鋭のアーティストたちが登場し、それぞれの文化芸術に掛ける情熱や未来について語る「Bunka Baton」。今回は、日本とパリを拠点に国内外で活躍し、世界三大音楽コンクールの一つであるエリザベート王妃国際音楽コンクールで第3位に輝いた務川慧悟さんにインタビュー。大きな成長のきっかけとなったパリ留学や、エリザベート王妃国際音楽コンクール挑戦の裏話などこれまでの軌跡を振り返りながら、自ら追求する理想の演奏について語っていただきました。

「世界レベルでは自分はまだまだ」と

思い知らされたパリ留学での貴重な学び

お母様がピアノ教室の先生だったことから、物心のついた頃にはピアノを演奏していたという務川さん。6歳から本格的にピアノを習い、中学3年生で全日本学生音楽コンクール全国大会1位に輝いたことから「ピアニストとしてやっていけそう」と自信を得てプロの道を意識するようになりました。そんな務川さんのピアニスト像に大きな影響を与えたのは、同じ中学時代からピアノを師事するようになった横山幸雄氏でした。

「横山先生からは技術はもちろんですが、演奏活動を行うピアニストが普段どのような生活を送るのかを間近に見ながら教わりました。この時の経験が僕にとってのピアニストの原体験と言えます」

東京藝術大学に進学した務川さんは、さらなる刺激を求めて海外への音楽留学を決意。「それまで海外に出た経験はありませんでしたが、ご縁があって紹介していただいたパリでカルチャーショックを受け、ここで学ぼうと決意しました」と言う務川さんはパリ国立高等音楽院に学部生として在籍し、エリザベート王妃国際音楽コンクール優勝経験を持つピアニストのフランク・ブラレイ氏に師事することになりました。それまで国内で実力を磨いてきた自負があった務川さんですが、その自信をあっさり打ち砕かれたそうです。

「最初のレッスンでドビュッシーの4つの前奏曲を演奏したのですが、5分程度の曲に対してあらゆる箇所を直され、1時間半みっちり指導を受けました。自分の実力は世界においてはまだまだ足りないんだなと痛感しましたね。ブラレイ先生の教え方はとても理論的で、ほかの曲にも応用できる理論をたくさん教わりました。その一方で先生は、ただ上手な演奏をするだけではダメだと考えていて、『打楽器であるピアノでいかに魔法を起こすか』と常々おっしゃっていたのも印象に残っています」

パリ留学で務川さんが受けた貴重な教えは、技術面だけではありません。「遠い日本にいると実感しづらいですが、どんな作品も当時の時代背景だったり作曲した意図が込められているもの。ヨーロッパにおいて音楽は生活や文化の一部であり、そうした部分まで表現することが演奏家の役割です。こうした実感をパリでの滞在を通じて得て、曲や演奏への理解がより深まったと思います」と、音楽以外のさまざまな体験も自らの糧になったそうです。

パリ国立高等音楽院での指導の特徴として、アナリーゼなど座学にも力を入れていることを挙げた務川さん。「少人数制ということもあり、ただ受け身で講義を聞くのではなく、生徒も積極的に発言して参加するという実践的なものでした。座学と演奏がつながっている総合教育であり、とても糧になりました」

世界三大音楽コンクールの一つである

エリザベート王妃国際音楽コンクール挑戦の裏話

こうしてパリで世界的なピアニストを目指して研鑽を積んでいた務川さんは、誇れる栄誉を追い求めて国際コンクールにも積極的に挑戦。2019年にロン=ティボー国際コンクールで第2位に輝き、さらにその2年後には世界三大音楽コンクールの一つであるエリザベート王妃国際音楽コンクールにも挑戦し、第3位に入賞しました。

「ロン=ティボーも大きな栄誉だったのですが、やはり世界三大音楽コンクールと呼ばれる大きなコンクールに一度は出たいという思いがありました。それまでのコンクールはとにかく結果を出したくて本番前に自分をストイックに追い込んでいたのですが、エリザベートでは『最後のコンクールだし気楽にやってみよう』と考え、ベルギーのホストファミリーの家に滞在しながらリラックスした環境で過ごすことに努めました。振り返ってみると、どちらも正解だったんですけれど(笑)。本当はコンクールより演奏活動の方が好きですが、ロン=ティボーで多くの人とのつながりを得たことをきっかけに今もフランスに住んで活動を行っているので、そういう意味でも意義のある挑戦でした」

務川さんは演奏活動の傍ら、古楽器であるフォルテピアノの奏法の研究にも留学中から取り組んでいます。現代ピアノとの二刀流を目指しているのかと思いきや、実はもっと深い目的があるのです。

「モーツァルトの時代のフォルテピアノは5オクターブまでしかなく、鍵盤の重さも現代ピアノの半分以下。そうしたピアノのためにモーツァルトが曲を作っていたのなら、現代ピアノだけで練習していては彼が意図した音楽を表現するには不十分です。それはショパンやシューマンの時代も同様です。彼らの頭の中の響きを理解し、現代ピアノでの演奏に生かすためにフォルテピアノを研究しているんです」

そんな務川さんが普段の演奏で心掛けているのは、「務川慧悟を感じさせないこと」なのだとか。いったいどういう意味なのでしょう?

「作曲家のメッセージを代弁することが演奏家の仕事。僕が感じた作品の素晴らしさを『こう表現すべき』と信じて演奏しているのです。その結果、僕の個性みたいなものが演奏に出るかもしれませんが、お客様には作曲家が生み出した作品そのものの素晴らしさを感じ取ってほしいと思っています」

コンクール出場前は自分をストイックに追い込むために、大好きなお酒を断っていたという務川さん。浜松国際音楽コンクールへの出場前は、禁酒だけでなく1日中誰にも会わないようにしたのだとか。「携帯電話の電源も切って、事務局など必要な方以外との接触をシャットアウトし、音楽だけと向き合うようにしました」

思い入れが深いラヴェルなどフランス近代音楽の世界を

『Pianos' Conversation 2025』で届けたい

バロックから現代曲まで幅広いレパートリーを誇る務川さんにとって、特に好きな作曲家はバッハ、ショパン、ラヴェル。なかでもラヴェルはピアノ作品全集をCDリリースするなど、特に深い思い入れがあるそうです。

「パリ留学をきっかけにドビュッシーからフランスの作曲家を勉強していく中で、ラヴェルに対しては直感的に理解や共感を得ることができました。ラヴェルの音楽は理論に基づいて書かれ、統制が取れた彫刻作品のように精密。それでいて、その中に彼の本音や感情が見える瞬間があり、そこがとても感動的なんです」

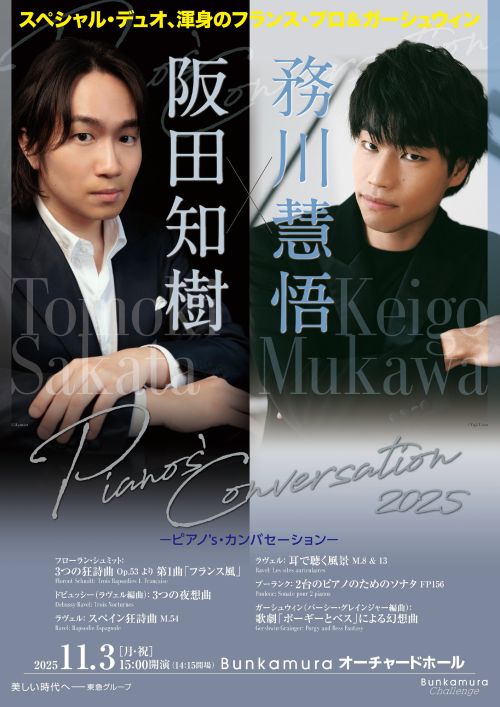

務川さんは今年11月3日にオーチャードホールで開催する『Pianos' Conversation 2025』への出演が決定。本公演では、東京藝術大学の同級生でもある阪田知樹さんとの2台ピアノ共演が予定されています。

「今回のプログラムは、ドビュッシーやラヴェル、さらにラヴェルと親交が深かったガーシュウィンなどフランス近代音楽がテーマです。なかなか滅多にないプログラムだと思うので、この機会に彼らの作品を通じて20世紀前半のフランス音楽を大いに感じていただきたいと思います」

今後の目標として務川さんが挙げてくれたキーワードは“成熟”。「多くの場合、演奏家は年齢と共に精神が成熟していく一方で、技術は低下していきがちです。もともと僕は器用なタイプではないので、徐々に熟して60歳ぐらいになっても現役バリバリで演奏できているようになりたいですね。そうなってようやく、自分の表現したいものを演奏に出せると思います」と語る務川さんの成長にこれからも期待しましょう。

東京藝術大学の同級生でもある阪田さんへの印象を尋ねたところ「入学試験で会った時から強く印象に残っています。彼が持っているピアニズムや和声学の知識に驚かされるだけでなく、作曲もできる総合力の高い音楽家としてとても刺激を得られました。一緒に共演できるなんて、懐かしくて楽しみです」

取材・文:上村真徹

〈プロフィール〉

1993年愛知県生まれ。東京藝術大学を経てパリ国立高等音楽院に留学し、パリ国立高等音楽院、第3課程ピアノ科、室内楽科、フォルテピアノ科を修了。現在は日本とヨーロッパを拠点に国内外で演奏活動を行っている。2019年にロン=ティボー国際コンクールで第2位、2021年にエリザベート王妃国際音楽コンクールで第3位を受賞。バロックから現代曲までレパートリーは幅広く、また現代ピアノのみならずフォルテピアノでの奏法の研究にも取り組んでいる。

Facebook @keigo.mukawa

X @keigoop32

Instagram @keigoop.32

YouTube

note

公式HP

〈公演情報〉

『Pianos' Conversation 2025』

2025/11/3(月・祝)15:00開演

Bunkamuraオーチャードホール