第4回「え」

クラシック音楽、演劇、アートなどには独特の専門用語が使われていて、知っておくと文化芸術をもっと楽しめるようになるものがたくさんあります。そうした用語の数々を、誰かに話したくなるようなトリビアを交えて解説する「Bunka Dictionary Bunka辞典」。第4回は「え」です。

【エキストラ】Extra/音楽・映画/英語

映画やTVドラマの制作現場で使われる業界用語として、誰もが聞きなじみのある「エキストラ」。メインとなる俳優の後ろや周辺に映る通行人や群集など、“その他大勢”の配役を指します。基本的に台詞はなく、俳優の演技や全体の雰囲気を壊さないよう、風景の一部のようにシーンに溶け込んだ“目立たない演技”が求められます。 他にも、クラシック音楽のオーケストラにもエキストラが存在するのをご存じでしょうか? 演奏会に必要な人員を正規の団員だけでカバーできない時に外部から招くフリーの演奏者を指します。慢性的に人員が不足しているアマチュアオーケストラだけでなく、N響のようなプロのオーケストラでも正規の団員が休んだり特別な編成の曲で人数が足りない場合はエキストラに頼ることが珍しくありません。なかにはエキストラ専門で活動している「常トラ(常に呼ばれるエキストラ)」と呼ばれる音楽家もいます。

【エチュード】Étude/音楽・演劇・美術/フランス語

「エチュード」とは、学習、練習、稽古、研究などを意味するフランス語。音楽用語としては楽器の技巧習得のために作られた楽曲(練習曲)を指し、単純な音形を反復する機械的な練習曲だけでなく、なかにはショパンの『12の練習曲 作品10/作品25』のように演奏会で鑑賞できるような音楽的な内容を持つ練習曲もあります。 一方、演劇においては、場面や人物の性格だけをあらかじめ設定し、動きや台詞は役者自ら創り出していく「即興劇」の意味合いで使われています。ただし、観客に見せるための劇ではなく、演劇学校での勉強や舞台の初期段階の稽古など、本来のフランス語のニュアンスに近いものを指します。また同じような意味合いで、美術において絵画や彫刻制作の下絵・習作を指す用語としても用いられます。

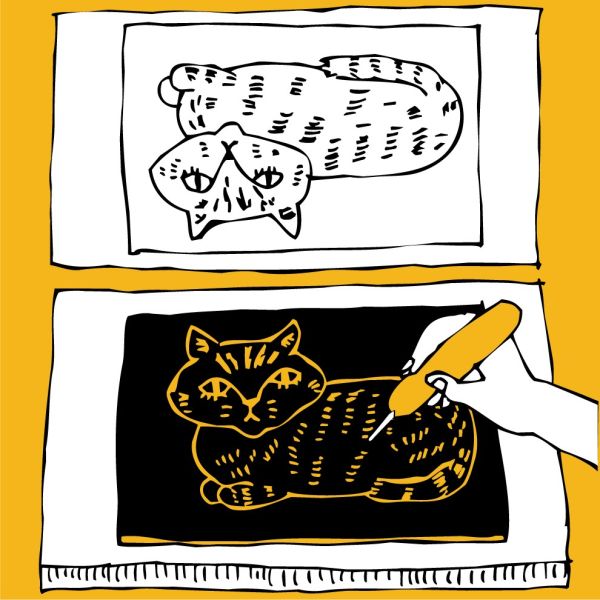

【エッチング/エングレーヴィング】Etching/Engraving/美術/英語

グーテンベルクが活版印刷術を発明し印刷革命を起こした15世紀、ヨーロッパではもう一つ重要な印刷技法が誕生しました。版に図像を削り込み、くぼんだ部分にインクをつけて紙に写し取る凹版印刷(おうはんいんさつ)です。その凹版技法として最も歴史が古いのが、金属細工師の技術から生まれた「エングレーヴィング」。ビュランと呼ばれる道具で銅版に線や点を直接彫り、芸術作品の量産手法として広まりました。 さらにその後、16世紀初頭には金属細工師が金属の腐食現象を用いて図案の線刻を行う「エッチング」という技法が印刷に応用されるようになりました。防蝕剤を塗布した銅版にニードルで線を描画してから腐蝕液に浸すと、金属面を露出させた線の部分だけ浸食され溶けるので、その溝にエングレーヴィングと同じくインクを練り込み印刷するという仕組みです。銅版を直接掘るエングレーヴィングと比べて力が必要なく、まさに絵画を描くような精密で細かい表現が可能となります。

【エトワール】Étoile/バレエ/フランス語

バレエ団に所属しているダンサーには、主役級から群舞までランクに応じた階級が付けられます。その中でも最高位にあたる、主役を踊るダンサーは「プリンシパル」と呼ばれますが、世界最古の歴史を誇るパリ・オペラ座バレエ団だけは「エトワール」(フランス語で「星」の意味)と呼んでいます。 パリ・オペラ座バレエ団では年に一度の昇級試験を受けて階級を上がっていく仕組みになっていますが、エトワールだけは指名制。試験を受けて合格すればなれるものではない、まさに“選ばれし者”だけが得られる究極の称号です。2023年にはオニール八菜が日本人初のエトワールに選ばれました。

【演奏会形式】えんそうかいけいしき/音楽・ミュージカル/日本語

音楽・演出・舞台美術が融合した総合芸術であるオペラやミュージカルの公演には、大がかりな舞台装置や本格的な衣装が必要なため上演するには高いハードルとなっています。それに対して、もっと手軽にオペラ・ミュージカルを上演する手法として「演奏会形式」(またはコンサート形式)というものがあります。 演奏会形式の公演では舞台装置を用いず、通常はオーケストラピットで演奏しているオーケストラをステージ上に配置。そして歌手が役の衣装ではなくタキシードやドレスを着用し、最小限の身振り以外は演技を行わずに曲を歌います。このように音楽のみに焦点を当てることによって、オーケストラの演奏技術や歌手の歌唱力がいっそう際立ち、観客が音楽に集中しやすいのが特長です。また、舞台装置などを用いない分、チケットが通常の公演より低価格となり、より気軽にオペラやミュージカルを楽しむことができます。