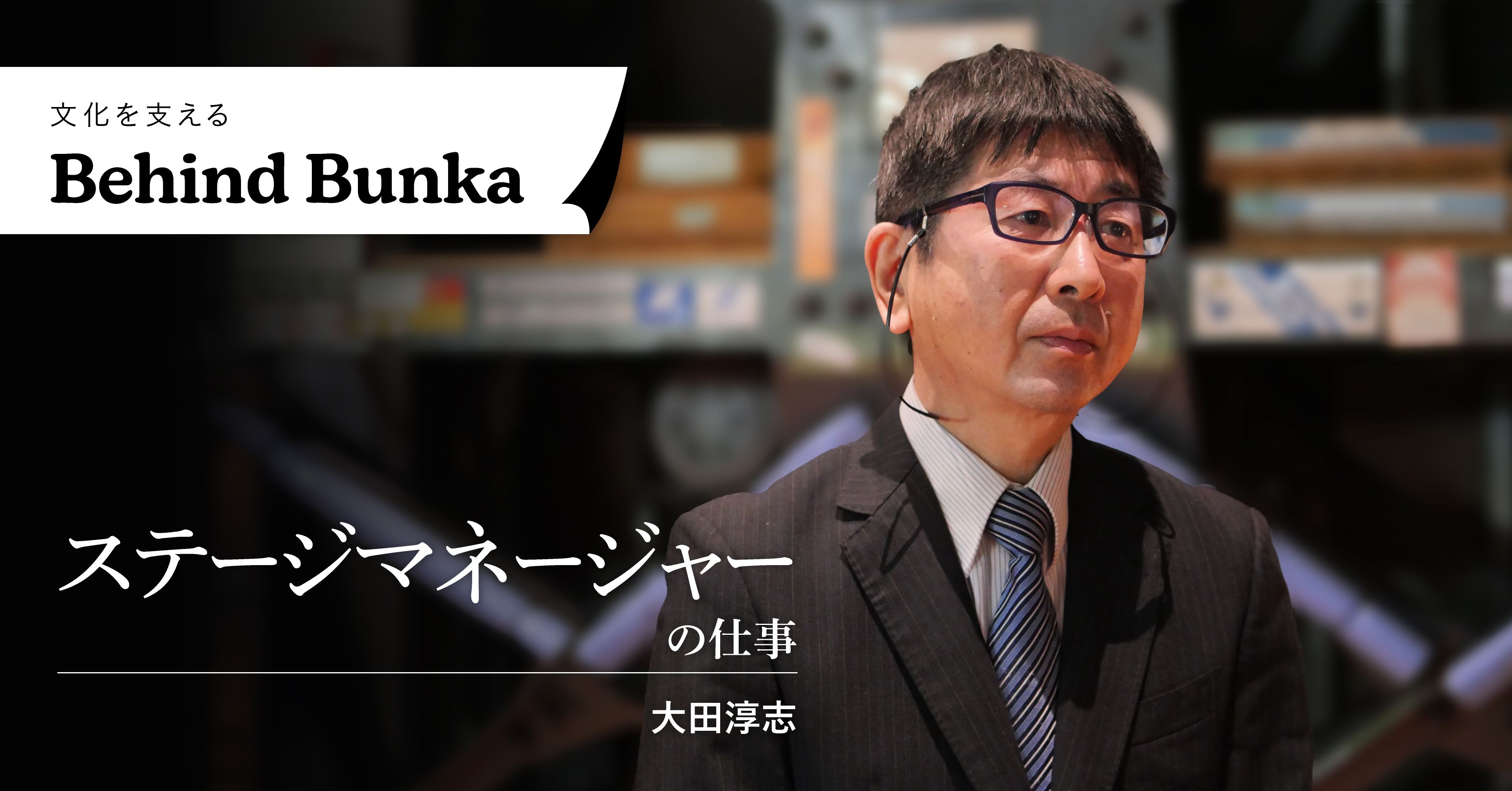

ステージマネージャーの仕事(大田淳志)

文化芸術を支える“裏方の役割”にスポットライトを当てる「Behind Bunka」。今回はオーケストラのステージマネージャーです。東京フィルハーモニー交響楽団(以下、東京フィル)で約30年間にわたってステージマネージャーを務めてきた大田淳志さんに、具体的な仕事の内容や自らの役割を果たすためのこだわりについて語っていただきました。

ステージマネージャーの多岐に渡る業務は

すべて「オーケストラが円滑に演奏できるようにする」ため

前回はオーケストラを陰で支える専門スタッフとして、演奏に使う楽譜の準備や管理を行うライブラリアンをご紹介しましたが、ほかにも演奏活動を行う上で重要な役割を担っているスタッフがいます。それは、コンサートの準備や進行を司るステージマネージャーです。その業務は多岐に渡りますが、すべてに共通する目的は「オーケストラが円滑に演奏できるようにするため」です。

ステージマネージャーの最大の役割は、オーケストラが練習や公演を行うための環境を整えること。それは公演数ヵ月前にプログラムが決定する段階から始まります。まずはライブラリアンが楽譜を元にリストアップした演奏に必要な楽器を確認し、演奏会場の舞台上での楽器配置も考えて舞台配置図を作成します。そのポイントは大田さんによると「どう配置すれば、オーケストラのメンバーが最もストレスなく、かつ十分に芸術性を発揮しお客様に届けることができるか」。オーケストラが一体となって響かせるアンサンブルは、実際は演奏者一人ひとりが“点”として音を奏でているもの。この点をいかに結び、音を組み立てやすい配置にするかによって、演奏のしやすさが大きく左右されるそうです。なお、配置図はあくまで原案で、最終的には指揮者や楽団員からの要望に応じて調整します。本番直前の会場リハーサルで実際の音の響きを確認してから、調整の要望が入ることもあるそうです。

その一方、ホールとの事前調整も重要な仕事。当日の会場入り時間、楽器・機材の搬入から搬出までのタイムスケジュールや、ホールの設備や備品をどのように使用するかなどをあらかじめ伝えておきます。そしていよいよ公演当日。アルバイトスタッフを統率してゲネプロ(本番前の最終リハーサル)開始前に舞台の設営を行うほか、空調の調整、開演を知らせるベルを鳴らす時間の指示などもステージマネージャーの役割。そして開演時間になったら、順次タイミングを見て楽団員や指揮者をステージの袖から送り出す進行管理や、楽曲ごとに舞台転換が必要な場合は楽器の移動などセッティングの変更を行います。さらに終演後はホールの退出時間までに後片付けを行うため、息をつく暇もありません。

ホールによって舞台の広さや構造が異なるため、同じ曲でもオーケストラの配置をそのつど変更しています。「例えばオーチャードホールはステージが箱型で、音響板に反射した音が客席に届く構造になっていますが、生の音がより客席に届きやすくなるよう、1階席の1~7列目をなくしてステージを拡大しオーケストラを前方寄りに配置します。そうすると、音響板に囲まれたエリアの反射音とうまくミックスされるんです」

クラシック音楽が好きだからこそ

今までこの仕事を続けることができた

ステージマネージャーになるために必要な資格や学歴は特にありませんが、オーケストラの舞台配置を適切に行うには、楽器の特徴など最低限の音楽の知識は不可欠。そうしたステージマネージャーに求められる資質として、大田さんは「クラシック音楽が好きであること」を挙げました。「“好き”というところから興味が芽生え、いろんなものを知っていくことがありますよね。オーケストラの場合も同じです。逆に、好きじゃないとできない仕事ですね」

大田さんも幼い頃からお母様の影響を受けてクラシック音楽を好きになり、中学と高校ではブラスバンド部、大学では管弦楽部に所属。そして大学時代に楽器運搬やステージスタッフのアルバイトを通じてプロのオーケストラと接するようになった大田さんは「裏方として近くから好きな音楽に関わりたい」と思うようになり、東京フィルでスタッフ経験を積んでからステージマネージャーになったのです。

もちろん、クラシック音楽が好きで必要な知識を持っていても、最初からステージマネージャーの役割をスムーズにこなせたわけではありませんでした。

「オーケストラピットの限られたスペースを考慮して楽器の配置バランスを考えたつもりが、演奏者から『ちょっとここに座ってみなよ。これでトランペットを吹けると思うか?』と指摘されるなど、自分ではできていると思っていても演奏者が求めるものを十分に理解できていなかったことがありました。そうした指摘がない場合も、私ができていなかった位置調整をリハーサル中に演奏者自身が調整していることもありましたね。リハーサルが終わった後にそうした変化を観察し、楽器ごとの適切な配置を覚えていったんです」

これまでステージマネージャーとして多くの公演を担当してきた大田さんにとって特に印象に残っているのは、2001年のチョン・ミョンフン指揮マーラー「交響曲第2番『復活』」と、シェーンベルク『グレの歌』を上演した2013年の東京フィル100周年記念公演(尾高忠明指揮)。双方に共通するのは、演奏規模のスケールの大きさです。

大田さんが過去の公演の中でも特に印象に残っているという、2013年の東京フィル100周年記念公演。シェーンベルク『グレの歌』の編成はオーケストラと合唱団を合わせて約300人がステージに上がるという大規模なもので、当時のステージスタッフが総出で対応にあたったそうです。

「2001年に新星日本交響楽団と合併した後、東京フィルは2つのオーケストラに分かれて演奏を行うようになりましたが、合併から初のコンサートはアンコールだけ総勢184名もの楽団員が全員出演しました。また『グレの歌』は合唱の人数が百数十名でオーケストラの楽器編成も非常に大きく、この2つの公演だけは東京フィルのステージマネージャーが総出で業務にあたり、当時のステージスタッフも全員集めました。『グレの歌』は2011年に公演の準備を進めていた矢先に東日本大震災が起きて一度は中止となったのですが、指揮者の尾高忠明さんが『同じメンバーで必ずやろう』とおっしゃってくださり、2年後に公演が実現したという経緯も含めて印象に残っています」

ちなみに大田さんは、東京フィルの合併にあたって大幅に増えた楽団員の顔と名前をすべて覚えたそうです。楽器はもちろん演奏者の個性や特徴も把握しているからこそ、オーケストラが無事に演奏できるようサポートすることが可能なのですね。

これまで大田さんが関わってきた中でも特に印象深い音楽家は、東京フィルと長年にわたって共演し続け、現在は名誉音楽監督を務めているチョン・ミョンフン。マエストロから「東京フィルは東京の家族」と呼ばれる間柄だそうで、「マエストロは集中力がすごい。他の公演を行っている間はそれ一本に集中し、本番が近づくとモードが切り替わるんです」と知られざる一面を教えてくれました。

お客様と演奏者が“いい演奏”に喜ぶ姿を

舞台袖から間近で感じることが最大のやりがい

ステージマネージャーという仕事の特徴であり醍醐味を、大田さんは「演奏するオーケストラのすぐそばにいること」と語ります。

「舞台袖で演奏直前に出演者を送り出すのも、演奏が終わった時に最初に迎え入れるのも私。オーケストラがいい演奏を行い、お客様も演奏者も喜んでいるところを間近で感じられると嬉しいですね」

自らは楽器を奏でる立場ではないステージマネージャーが“いい演奏”の実現に貢献できるよう、大田さんが日々心がけていること。それは「演奏者の負担にならないような環境を整えること」です。

「演奏者がベストな状態で演奏を行って楽曲に取り組めば、その結果として良い音をお客様に届けることができます。そのために自分が何をすればいいのか考えることが、ステージマネージャーとしてのすべての仕事の前提となるわけです」

私たちがコンサートで素晴らしい演奏を聴くことができるのは、演奏者ファーストを常に念頭に置き、多岐に渡る仕事を引き受けて円滑に進めるステージマネージャーという縁の下の力持ちがいてこそ。演奏者と聴衆をつなぐエキスパートの存在をぜひ覚えておいてください。

リハーサル中もモニターやステージ扉の窓から進行状況や音楽家の様子を確認する大田さん。オーケストラの楽器の配置バランスは、本番前のリハーサルで指揮者や楽団員の要望に沿って最終的な調整を行います。また本番当日も、協奏曲と交響曲など楽曲によって楽器編成が異なる場合は、楽曲の合間や休憩時間などにセッティングの変更(舞台転換)を行います。どんな手順で行えばスムーズに進むか事前に考え、基本的には5分以内で完了するようにしているそうです。

文:上村真徹

〈プロフィール〉

1985年ごろから複数のオーケストラで裏方のアルバイトスタッフを務め、1990年代に東京フィルハーモニー交響楽団のステージスタッフに加入。その後ステージマネージャーとなり、約30年間にわたって多くの公演を裏から支え続ける。

〈公演情報〉

東京フィルハーモニー交響楽団

第1018回オーチャード定期演奏会

2025/6/22(日)15:00開演

会場:Bunkamuraオーチャードホール