2017.12.05 UP

【レポート】10/8(日)記念講演会を開催しました!

10/8(日)に、本展監修者でオットー・ネーベル財団の理事長であるテレーゼ・バッタチャルヤ=シュテットラー氏による記念講演会「イタリアで試みた色彩の冒険」を開催しました!講演の様子を抜粋でお届けします。

オットー・ネーベルの名は、日本ではまだあまり知られていないことでしょう。私は本日、Bunkamura ザ・ミュージアムで展示され、ポスターでも使用されている『カラーアトラス(色彩地図帳)』についてお話をしたいと思います。

1892年にベルリンで生まれたネーベルは、1933年、政治的な理由で妻とともにスイスへ亡命しました。ネーベルはナチズムを嫌った抽象画家として、また戦争と軍備拡張に反対した作家として生存を脅かされていたのです。1952年になってやっと、ネーベルはスイスの市民権を得ることができました。そして1973年、スイスのベルンで82歳の生涯を閉じた時には膨大な作品群を残し、それを寄贈することでオットー・ネーベル財団を設立しました。

ネーベルは建築技師の専門技術を学んだのち、演劇学校に通いました。初めての出演も決まっていたのですが、第一次世界大戦が勃発し、軍務に就かなければならなくなったため、断念せざるを得ませんでした。第一次世界大戦の終わりごろ、ネーベルはイギリスの戦争捕虜となりました。イギリスのコルスターデール収容所で、今からちょうど100年前の1917年、彼は「戦場への行進」という長い詩の執筆にとりかかりました。[中略]

イギリスから帰ると、ネーベルはヘルヴァルト・ヴァルデンが率いていた画廊「シュトゥルム」および、同じ名前の雑誌と密接にコンタクトを取り始めました。ネーベルは当時、おもに詩人として活動していました。画家としてはゆっくりと活動を始め、まずはフランツ・マルクやマルク・シャガールといった同時代の前衛芸術家に感化され、とても色彩豊かで抽象的な水彩画を描きましたが、ほとんどの作品は第二次界大戦で失われてしまいました。

1925年2月の、おもにネーベルとクルト・シュヴィッタースの作品を展示したシュトゥルム画廊での展覧会で、ネーベルはある詩作品のための〈ルーン文字の旗〉を制作しました。これは4点の、2メートル半の長さの紙の旗で、ここでは展示することができませんでした。ネーベルにとって、詩人としての基盤に重要であるのは個々の文字、いわゆるルーン文字でした。彼はドイツ語のアルファベットを別の文字系統に置き換え、限られた数の文字で詩を創作しようとしました。[中略]

では、色彩についても同様に系統的に取り扱おうとしたネーベルは、どうやってカラーアトラスで展開した素晴らしい色彩論に辿りつくことができたのでしょうか。1924年、ネーベルは後に妻となるヒルデガルト・ハイトマイヤーに出会いました。彼女はワイマールのバウハウスでゲルトルート・グルノウの助手を務めていました。グルノウの「感性調和論」は、色彩、響き、動きの根本的な関連を扱ったもので、感覚器官を研ぎ澄ますことを目的としていました。また、グルノウのクラスはバウハウスの教育プログラムの基礎をなしていました。グルノウの作りあげたメソッドを、ネーベルの妻ヒルダはその後も長く用いていました。ネーベル自身も一生の間、基礎となるフォルムや一定の色彩とフォルムとの結びつきについて、グルノウの理念や教えに多くを負っていました。フォルムと色彩とは互いに規定しあうものであるということ、このことは後にネーベルの抽象的な非対象絵画において明確に表れています。

1931年のネーベルのイタリア旅行は、鍵となる体験となりました。このときネーベルは、後に多くの作品に影響を及ぼすこととなる『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』(no. 58)を制作したのです。[中略]

1931年10月7日、ネーベルは、彼の詳細な日記にこう書き記しています。「私たちの知り合いはみな、イタリア旅行を勧めている」。ネーベル夫妻はチロル地方、ヴェローナ、ボローニャ、フィレンツェ、そしてトスカーナ地方、シエナを通って10月16日に目的地ローマに着きました。ネーベルはここで「明日から、計画的にイタリアの色彩を集め、記録することにとりかかるつもりだ」と書いています。

ネーベルは「カラーアトラス」でイタリア全土、その「町、壁、岩、畑、空気、雲を」を「征服する」つもりでした。こうして貴重な『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』が成立したのです。ゲーテがすでに、第一回目のイタリア旅行で1787年2月2日にこう記しています。「満月のもと、ローマの町を行く美しさは、体験したことのない者には想像もつかない。すべての個々のものは光と影の大きな塊に飲み込まれてしまう」。そしてその数週間後、ゲーテはナポリについて「言葉を書き記そうとしても、この実り豊かな国、開けた海、かぐわしい島々、煙立つ山々の姿が眼前に浮かび、そのすべてを表現する器官が私にはないのだ」と記しています。圧倒的な風景の印象が押し寄せて、ゲーテですらも言葉を失ったのです。

.png)

「カラーアトラス」によって、ネーベルはイタリアの町や風景の「カード」を集め、後の絵画制作の手がかりとしようと思いました。「カラーアトラス」が地図のように正確な測量によるものではなく、観察者の主観的な感情に基づくものであることは、前書きにすでに記されています。

「24点の図で、イタリアの風景と空間とのおよそ1300の色彩、光、響きとニュアンスを研究した。このメモ帳はある観察旅行(1931年10月から12月)の間に成立した。」[中略]

ネーベルの感覚に、より頻繁に、より強く印象を残した色彩が、より大きな平面として描かれています。全体の印象の中で重みの少ない色彩はより小さく描かれます。個々の図の上下や見開き反対ページにある解説に、画家はそれぞれの景色によって呼び覚まされた主な感情について書いています。また、描いた場所のほかにも、時間帯と、彼がその「響き」によって肖像に描いている対象物、例えば家の壁や漁船、オリーブや松の林、山脈や海岸の名を記しています。

全体の印象を得るために、いくつかの図をお見せするのがよいと思います。

.png)

.png)

.png)

.png)

第1の図《ヴェローナ、フィレンツェ、ローマ》(no. 58-1)はヴェローナからフィレンツェを通ってローマへの旅の途中で見た「家々の壁の色」を描いています。解説には、「主に家々に塗られた壁の色を観察した。そこここに、植物の響きが混ざっている」とあります。茶色と黄土色が前面に出ていて、灰色や紫色が少し見え、一番目立つ四角はレンガ色です。その合間に緑色のものが覗いています。ほかにも3枚の図がローマだけに捧げられています。第6の図の《ローマ(昼間の町の響き)》(no. 58-6)には「ローマの黄土色」の数々が、そして第7の図《ローマ(町の灰色の光)》(no. 58-7)には「町の灰色の光」が描かれています。[中略]そしてのちに、ナポリから帰って描いた第16の図《ローマの夕暮れ》(no. 58-16)は、11月10日のピンチョの丘からの眺めを描き、これについてネーベルは、「金色の支配する日没の時間」と記しています。[中略]

「カラーアトラス」には、シエナの10月の光に照らされた「色彩の響き」を描いたものがいくつもあります。ネーベルの日記には、「私たちに最も強い印象を残したのはシエナ、赤みがかった風景を持つこの独特な町だった」と記されています。何種類もの土の色が記録されていますが、色を塗られていないシエナの家々の壁が、シェンナ色という色の名になっているのはよく知られています。建築の専門家であったネーベルは、建築の問題にもしばしば取り組んでいます。シエナの町(《シエナⅢ》(no. 63))では、レンガの建物の土色が前面にあり、そこに明暗や、赤錆色、オリーブ色のアクセントがリズミカルに加えられています。

フィレンツェを描いた「カラーアトラス」から影響を受けた作品には、あらゆるヴァリエーションの青と灰色が流れ込んでいます。例えば1932年の《トスカーナの町》(no. 61)です。(ネーベルはとくにフィレンツェを愛し、亡命時代には何度もこの町に逃げ場所を求めていました。)ここにも、建築のモチーフが暗示されています。この町とその周辺の雰囲気は、ネーベルにとって灰色がかった青に浸されていました。彼は、この町の周辺の本質から全てが得られ、全作品の統一性に流れ込んでいったと告白しています。彼の色彩は「どこかから」取ってきたものではなく、また、絵の内容は「どこかの空間に」釣り下がっていたものではないのです。[中略]これに対してナポリを題材としたカラーアトラス《ナポリ》(no. 58-12)では、黄色がすべてを覆って輝いています。それは地中海と11月の空を表す丸い青と競い合う黄色い光です。

とくに複雑で魅力的なのは、第14の図《ポンペイ》(no. 58-14)で、ヴェスヴィオ山の噴火で埋もれた町ポンペイの遺跡を訪れたときに描かれたものです。

第15の図はヴェスヴィオ山を描いています。ここでは岩石の塊が層をなしています。ヴェスヴィオ山への登山については、日記にも記されていますが、火口の硫黄の黄色がとくに強く印象に残ったようです。イタリアの町や風景を、感情をこめて描いていたのと対象的に、ここではほとんど学術的な几帳面さと冷静さで色彩と光を描いています。[中略]

ネーベルは、カモーリの地で「色彩のある影の不思議」を観察しています《ルータ(リグーリア)》(no. 58-21)。影は家々の壁の色によってさまざまな色合いを帯びていました。ネーベルはここで、ゲーテが「色彩論」で、影の色合いの変化は空気の状態によるものではないとした箇所を引き合いに出しています。ゲーテが実験によって科学的に証明しようとしたことを、ネーベルは実践的に利用し、光の状態によって、さまざまな背景の前で変化する影を筆と紙で表現しました。最終的にネーベルは、特定の色彩を個人的な視覚の印象と結びつけることで、ある種の「心理史的な」カタログを作り出し、自分の創作のために必要な基礎となる尺度を得たのです。

ネーベルの「カラーアトラス」の体系には、フォルム、色彩と音の共鳴というグルノウの理論に由来するところがあります。[中略]

後のネーベルの抽象絵画でも、色彩の選択、重みのかけ方、調和の取り方において、グルノウが音楽に倣って、12音階のひとつひとつの音にひとつの色彩を対応させていたことが影響を及ぼしています。

ネーベルは画家としての努力について、ひとつの楽譜をオーケストラとともに読み込み、練習する指揮者の仕事にたとえました。ネーベルは絶えず、彼の絵を見る人に、押し寄せる響きに心を開くことを求めました。

ここで「カラーアトラス」という名前についてお話しますと、芸術の分野でアトラスという言葉を使うことは、目新しいことではありませんでした。イコノロジー、図像解釈学の始祖であるアビ・ヴァールブルクも、ムネモシュネ・アトラスにこの名称を使っています。[中略]

南方の光の魅力は、ネーベルと同時代の画家たちにとっても、その画業の発展に重要なものでした。パウル・クレーは、1914年のチュニジア旅行によってやっと色彩を見出し、「色彩は私を捉えた…私は画家だ!」という有名な告白の言葉を記しました。それ以前には、クレーの色彩への興味はどちらかといえば理論的な領域にとどまっていました。バウハウスでの経験を経て、クレーは1928年にエジプトへと旅行し、その風景、光、巨大なモニュメントに強い印象を受け、このことは作品にも実を結びました。カンディンスキーもまた、1911年の革新的な著作『芸術における精神的なもの』の絵画を扱った第二部で、色彩の効果を研究し、色彩から魂への直接的な影響を認めています。

このことは、すでに大聖堂を描いた絵のシリーズに始まっていました。ネーベルは、パリとシャルトルの大聖堂に圧倒され、大聖堂の内部で偶然に開けた見通しを通して光と影の戯れを見ています。建築の細部どれもが、象徴的な意味を帯びています。(ネーベルはこれらの作品の幾つかに、何年も経ってから手を加え、色彩を深めたと思われます。)後年になって亡命した後も、風景や建築のモチーフをネーベルは常にカラーアトラスの視点を通して吸収していました。[中略]

最後に、「カラーアトラス」の存在は、収集し、分類するということへのネーベルの情熱を表しています。彼はなんでも保管し、記録し、メモし、有用かどうか表示し、詳しく解説しました。彼がイタリアの海で熱心に海藻や水草を集め、押し花にし、名前を記し、いくつかのフォルムをスケッチしていたことは、もう驚くに値しないでしょう。

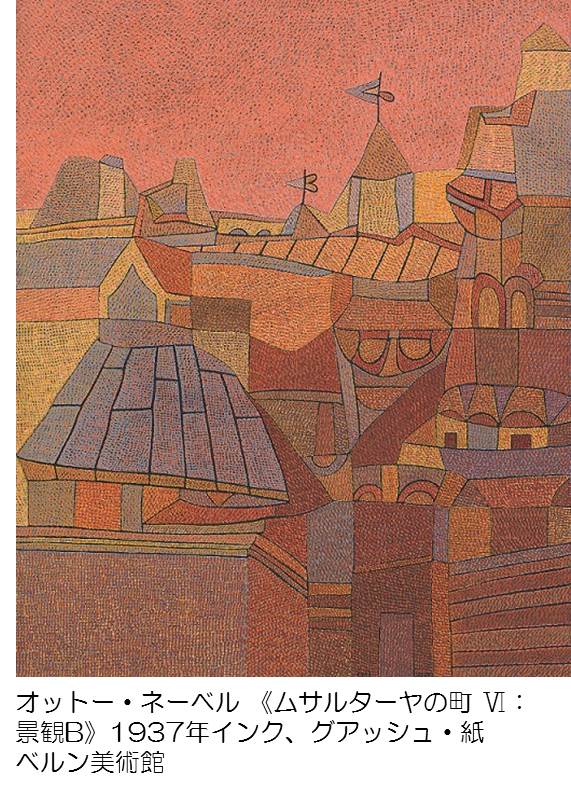

イタリアの色彩を鋭敏に感じ取ることなしには、1937年から1938年にかけ、フィレンツェに避難せざるを得なくなった間に成立したシリーズ〈千の眺めの町 ムサルターヤ〉(no. 68-71)も描かれることはなかったでしょう。ネーベルはこのシリーズを「描かれた伝説」と呼び、空想の歴史を言葉で語るのではなく130点の作品で展開しています。ネーベルは多くの人物の登場する架空の世界を創造しました。ムサルターヤは、しばしばフィレンツェを思わせる架空の町です。ムサルターヤとフィレンツェの道は交差しあっています。ネーベルはこの空想の避難所に、新しい故郷を見出そうとしていたのでしょう。

.png)

「カラーアトラス」はのちの非対象絵画にも影響を与えました。ネーベルは意識してパレット上の色彩を本質的なものに限定し、直接、自分で見たものに立ち返りました。同時に絵の要素は再び文字に似たものなっていきました。この大きなきっかけとなったのは、船でギリシャを経由してトルコから黒海まで、近東を旅したことです。キリル文字やアラビア文字に触れて、ネーベルはルーン文字の原則に立ち戻りました。この旅行のあと、ネーベルは、一部はメモに基づいて、計60点の大作を描いています《近東シリーズより ブルサⅡ》(no. 129)。

こうしてネーベルにとって、抽象絵画の環はオリエントで閉じたのです。

訳:高橋 文子