2017.10.24 UP

【レポート】10/6(金)プレス内覧会にてギャラリートークを開催しました!

10月6日(金)に実施したプレス内覧会にて、本展監修者でオットー・ネーベル財団の理事長であるテレーゼ・バッタチャルヤ=シュテットラー氏によるギャラリートークを開催しました。知られざる画家オットー・ネーベルの魅力に迫ったギャラリートーク、その様子をレポートとしてお届けします!

プロローグ オットー・ネーベル ―「シュトゥルム」と「バウハウス」時代の芸術家

テレーゼ・バッタチャルヤ=シュテットラー氏(以降テレーゼ氏):オットー・ネーベルというあまり皆さんがご存じでない画家が美術の流れの中でどのような位置にあるかということを知っていただくために、このプロローグの部屋にバウハウスについての展示をしました。オットー・ネーベルは第一次世界大戦に従軍し1919年にドイツに帰ってきまして、バウハウスのことを知ったようです。

バウハウスは1925年にデッサウに引っ越したわけですけれども、その前のワイマールの時代にネーベルは彼の妻が当時バウハウスで教鞭をとっていたゲルトルート・グルノウの助手をしておりましたので、ワイマール・バウハウス校を訪ねました。同じ頃、ネーベルはベルリンの「シュトゥルム」という美術運動に参加しておりまして、「シュトゥルム」の出していた雑誌に詩人として文を書いたり、写真を出したりしていました。

1章. 初期作品

テレーゼ氏:初期の作品というのは1927年以降のもので、それ以前のものは後にネーベルがスイスに亡命した際にベルリンに置いていかなければならなくなり、1943年の空襲の際にほとんど焼けてしまいました。

ネーベルの初期の作品というのは、その後の作品と大分違うということをここでご覧いただけると思いますが、ネーベルはこのような絵を机の上に置いて、子どもが周りからぐるーっとお話を読むように見て欲しいと書いています。シャガールの絵を見ていただくと、やっぱりぐるりと一周して見るように描かれていたり、手前にクローズアップした顔があったりします。シャガールは「シュトゥルム」の活動でも紹介されていまして、ネーベルは会ったことがあるかわかりませんが、作品を知っていたことは確かです。

このようにしてネーベルはドイツで活動していたのですが、1933年にナチスが台頭してきたことでドイツでの芸術活動が非常に難しくなりまして、スイスに亡命することになりました。それを表したのがこちらの作品で、《避難民》というタイトルです。続いてパウル・クレーの作品も、同じような「移住して行く」というようなテーマで描かれています。バウハウスはナチスによって閉校となってしまって、その後クレーはデュッセルドルフに移ったんですけれども、そこでも活動が難しくなったために、クレーもやがてスイスに亡命することとなりました。

2章. 建築的景観

テレーゼ氏:こちらの章には建築をテーマとした作品が展示されています。ネーベルはもともと建築の勉強をした人でした。ここではこうした細かい線に分けて描くということで、非常に浮き上がるような透明な絵に仕上がっています。このような色彩を用いていたということが後にイタリアに行って『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』というものを作るための前提となっていたのだと思います。

3章. 大聖堂とカテドラル

テレーゼ氏:次の章、「イタリアの色彩」に行く前にこちらの絵をご覧いただきたいのですが、こちらにいくつかの大聖堂、カテドラルを描いた絵があります。1929年にネーベルはパリに旅行しまして、そこでノートルダムとシャルトル大聖堂を見て非常に感激しました。こちらの絵は30枚から成る〈パリのおみやげ〉(写真一番左)という連作の中の1つです。その後このような教会の内部空間を描いた作品をたくさん描きました。その何年か後にスイスでスウェーデンボリという神秘家に傾倒して、その関係で、また昔描いた聖堂の絵をもう1回取り出して描き直したという経緯があります。

4章. イタリアの色彩

テレーゼ氏:1931年、ネーベルはイタリアに旅行し、ヴェローナからトスカーナを通ってローマまで行きまして、イタリアの街それぞれが持っている色彩の違いというものに非常に大きな印象を受けました。そしてこの『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』というものを描いたのですが、その中で彼はそれぞれの街の色の大きな部分を成している色彩を大きく描き、小さなディテールの部分は小さく描くという風にして、その街の色合いを描いていきました。そして、そこで描いた色彩を基にして、後の作品を描くことになりました。例えばシエナの赤っぽい色、レンガのような色、土の色のようなものであったり、あるいはトスカーナ、フィレンツェのほうの絵ですと、それよりも青や緑のほうが勝っているような絵が描かれています。

5章. 千の眺めの町 ムサルターヤ

テレーゼ氏:こちらの壁に掛かっている絵ですけれども(5章の壁を指しながら)、1937年から38年にかけて描かれたもので、ネーベルは33年にスイスに亡命してから、滞在許可をもらうことができず、働くこともできなかったのでスイスから一旦出国して、もう1回入るということを繰り返していました。その時代に何度もイタリアに行き、特にフィレンツェに滞在しまして、その間にこちらのシリーズ、130点くらいあるんですけれども、〈千の眺めの町、ムサルターヤ〉を描きました。ここに描かれているのは昔のエトルリアの王国をイメージした町の様子や、故郷を失った時代に逃避する空想の中の故郷として、ムサルターヤという町を描いたのだと思います。文学として描いたのではなく、絵として物語られています。

6章. 「音楽的」作品

テレーゼ氏:スイスで辛い時代を過ごしていたネーベルですが、その間にもカンディンスキーと手紙を交わしていました。カンディンスキーも1933年パリに亡命し、パリのジャンヌ・ブッシェのギャラリーなどにネーベルの作品も一緒に展示してもらえるよう手配したりしていました。また、後のソロモン・R・グッゲンハイム美術館のためにグッゲンハイム個人のコレクションが作られていたのですが、そのコレクションにネーベルの作品を買ってもらえるようにお願いしてくれたのもカンディンスキーでした。

カンディンスキーは、ネーベルの26歳年上でしたので、ネーベルは、カンディンスキーを非常に尊敬していました。カンディンスキーの著作である『芸術における精神的なもの』という本は、本展のプロローグ、バウハウスのところに展示してありますが、その本はネーベルにとっても自分の理念を表している非常に重要な書であったといえます。ネーベルは、音楽用語がタイトルとなっている《アニマート(生き生きと)》や《コン・テネレッツァ(優しく)》など、音楽をテーマにした作品を描いています。ネーベルは、自分の画家としての活動を音楽家の指揮者のようなものだといっていて、指揮者の作った音をみなさんに聞いてほしいと言っているのです。この展覧会にはカンディンスキーの素晴らしい作品もいくつかあり、〈小さな世界〉というシリーズなどを見ますとネーベルへの影響もみられます。

7章. 抽象/非対象

.png)

テレーゼ氏:こちらの章にある抽象的な作品ですが、この作品が成立したのには背景があります。1930年にネーベルの妻・ヒルダがネーベルに、中国の占術書『易経』をクリスマスにプレゼントしました。それを読んだネーベルが、理念や形を実現したのがこちらです。例えば《兌(喜び)》(写真左から2番目)という作品があるのですが、易経の中の章の名前をとったものです。

8章. ルーン文字の言葉と絵画

テレーゼ氏:こちらの章には、パウル・クレーの作品が並んでいます。パウル・クレーもベルンに住んでいまして、そして1936年には皮膚硬化症という重い病気にかかり細かい動きがだんだんできなくなってきてしまいましたので、クレーの後期の作品には太い線を用いたものが多く見られます。ネーベルとクレーは頻繁に会って、お互いに訪問し合っていました。クレーはバイオリンが上手でしたので、話をするだけでなく時々、音楽の夕べなどをしていたようです。

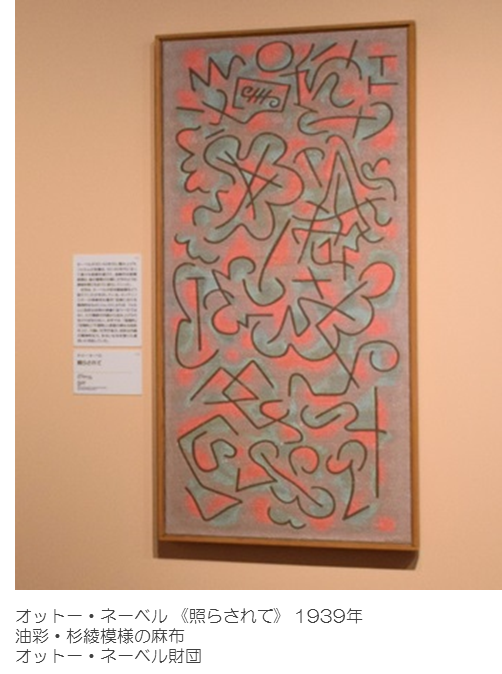

この章の作品について申し上げたいのは、まずネーベルは二重の才能をもった人で、画家だけでなく詩人でもあったという点です。1924年から「シュトゥルム」の雑誌のためにテキストも書いていましたし、当時、ルーン文字の詩というものを書いて文字を色々な色と形で表した旗を描きました。そして、詩人としても、9個12個16個のように、決まった数のアルファベットだけを使った詩を作ったりと技巧的なことをしていました。そして、その後の絵なのですが、文字のような絵がたくさんあるので、ルーン文字の絵と私たちが呼んでいる絵を制作します。ルーン文字というのは昔のゲルマン人の文字のことです。1つ1つの絵を解説するのは避けたいのですが、この大きな絵《照らされて》を見ていただくと一番大きなところに彼の名前オットーとあるのが何となく見えるのが、分かりますでしょうか。

9章. 近東シリーズ

.png)

テレーゼ氏:後にネーベルは船で近東方向に向かって旅をしました。その時に非常に大きな印象を受けたのが、キリル文字やアラビア文字の表現です。それを見たときに、これまでの自分の作品が正しかったということを、証明してもらった気分となって感動したとのことです。見ていただきますと、真ん中の絵《近東シリーズより ミコノスⅠ》(写真左から3番目)は月が描かれておりますが、その他は文字のようなもので構成されており、より抽象的な表現となっています。

10章. 演劇と仮面

テレーゼ氏:最後の章ですけれども、ネーベルは1914年に軍に入らなければならかった訳ですが、その前に正式な教育を受けた俳優でした。戦争が起こってしまったので俳優として活動することはできないままに終わっていたのですが、スイスに亡命し働く許可が出た後に、ベルンの劇場で俳優として日々の糧を稼ぐことができました。その時に描いたのが、こちらの演劇や俳優をテーマにした作品です。

こちらに注目していただきたいのですが、《11人の子どもたちが「日本」ごっこ》という1934年の絵ですが、北斎漫画を思わせるところがあり、確かではないですが、北斎の絵をどこかで見ていたのかもしれません。こちらの絵も演劇を思わせるような作品となっています。

11章. リノカットとコラージュ ―ネーベルの技法の多様性

テレーゼ氏:最後に簡単にリノカットについて申し上げます。ゴムのようなものを削って作る版画なのですが、ネーベルは非常にたくさん作りました。《白黒の手みやげ》というシリーズは210点もあります。それをまたカットしてコラージュに使ったり、あるいは逆に「ムサルターヤ」の絵をリノカットに作り直したりしています。

通訳・高橋 文子