作品画像はクリックで拡大いただけます

Column学芸員によるコラム

おとろえぬ情熱、走る筆。

ピエール・アレシンスキー展

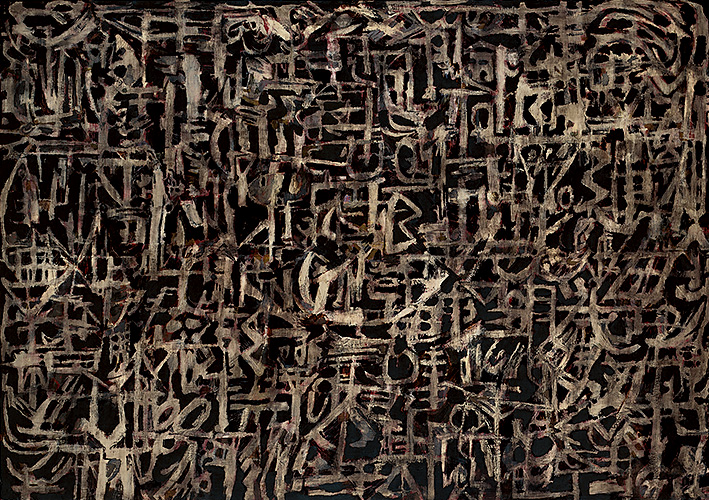

ピエール・アレシンスキー

《写真に対抗して》

1969年

アクリル絵具、キャンバスで裏打ちした紙

ベルギーINGコレクション

©Pierre Alechinsky, 2016

筆で描くことによる表現の究極にたどり着いた画家ピエール・アレシンスキー(1927~)は、90歳近い今も精力的に制作を続けている。人はそのダイナミックな筆致に圧倒される。熱い思いが火山の噴火のように噴き出した作品に接する者は、その筆の勢いに身を任さざるを得なくなる。作品は何かを語っているかのように見えるが、理路整然とした解釈はそぐわない。アレシンスキーの作品では、そこに描かれた未分化ともいえる表象こそが作品に奥行きを与え、魅力となっているのである。しかも国際的名声を得たこの画家のルーツに日本の書道があったとは、そして彼が洒脱な禅画で知られる仙厓を師と仰いでいたということは、日本人としてなにか嬉しくないだろうか。